[가르멜 성인들의 생애와 영성] (20) 십자가 성 요한의 영성 - 전(全)과 무(無)의 영성

전(全)이신 하느님께로 이끄는 무(無)의 길

무(無)의 박사

불교의 참선 수행 전통이 강한 한국에서는 신부님들과 수도자들 사이에서 십자가 성 요한의 영성이 적지 않은 호감을 얻고 있습니다. 그것은 성인이 가르친 영적 여정에서 거쳐야 하는 길이 바로 ‘무’(無)의 길이기 때문입니다. 스페인어로 ‘나다’(Nada)라고 하는 이 말은 통상 없을 ‘무’(無) 자로 번역되는데, 십자가의 성 요한은 ‘토도’(Todo), 즉 ‘전’(全)이신 하느님께 이르기 위해 ‘나다’, 즉 ‘무’의 길을 거쳐야 한다고 가르쳤습니다. 그래서 흔히 십자가의 성 요한을 ‘무’의 박사라고 부릅니다.

물론 성인이 말하는 ‘무’ 개념과 불교에서 말하는 ‘무’ 개념이 내용적으로 같지 않습니다만, 적어도 어떤 면에서는 일맥상통하는 부분이 있기 때문에 불교의 교리와 수덕생활에 대해 알고 있는 분들은 십자가 성 요한의 영성을 접하고 나서 “아, 가톨릭교회에도 이렇게 도(道)를 닦는 길이 있구나”, “종교는 달라도 결국 진리에 이르는 길은 일맥상통하는구나” 하면서 이분 때문에 가톨릭교회의 영성에 매료되는 분들이 적지 않습니다.

불교의 ‘무’와는 다르다

그러나 우리의 문화적 시각으로 성인이 말한 ‘무’에 대한 가르침을 해석하면 성인의 본래 의도를 왜곡하게 됩니다. 성인이 말한 ‘무’ 개념은 불교에서 말하듯이 수행이 지향하는 목적이 아니라 과정입니다.

성인이 말하는 ‘무’는 언제나 ‘전’과 더불어 사용되고 있습니다. 성인은 하느님을 ‘전’으로 표현하곤 했습니다. 그에 비해 인간은 허무에 불과하다 해서 인간을 ‘무’로 말한 것입니다.

그러나 이것이 하느님과 비교해서 상대적으로 허무에 불과한 인간 존재의 품위를 격하시키진 않습니다. 인간은 삼위일체 하느님 안에서 영원한 생명을 누리도록 예정된 하느님에 의해 영원으로부터 특별한 사랑을 받은 그분의 모상이자 자녀이기 때문입니다.

‘무’를 품은 ‘전’이신 그리스도

십자가의 성 요한은 ‘무’에 반대되는 ‘전’을 설명하면서 일반적인 의미의 전부이자 절대자이신 하느님뿐만 아니라 구체적으로 그리스도야말로 하느님의 전부이자 인간의 전부라고 소개하곤 했습니다. ‘전’이신 하느님과 ‘무’에 불과한 인간은 그리스도의 인격 안에서 온전히 결합되어 있습니다. 하느님의 전부이신 성자께서 육화 강생을 통해 인간의 전부가 되심으로써 허무에 불과한 인간과 합체되신 것입니다. 그러므로 그리스도는 ‘전’이자 동시에 ‘무’이십니다.

이러한 그리스도의 모습은 인간을 향한 하느님의 무한한 사랑을 드러낸 성사이자 동시에 인간이 하느님을 향해 나아갈 수 있는 길을 열어준 결정적 표지입니다. ‘무’에 불과한 인간은 ‘전’을 품고 계신, 아니 ‘전’ 자체이신 그리스도를 닮고 그분과 일치함으로써 천상으로 도약할 수 있는 전기(轉機)를 맞을 수 있습니다. 그래서 십자가의 성 요한은 작품 곳곳에서 끊임없이 그리스도를 닮고 그분을 따르도록 초대했습니다.

이런 맥락에서 성인은 ‘무’에 또 다른 의미를 담아 사용하곤 했습니다. 그것은 ‘무’에 불과한 인간이 ‘전’이신 하느님께 나아가고 그분과 사랑으로 하나 되기 위해 거쳐야 하는 길로서의 ‘무’를 말합니다. 쉽게 말해 이 ‘무’는 자신을 포기하는 것, 자신을 비우는 것, 하느님 이외에 허무에 불과한 여타 모든 것에 대한 애착을 끊어내는 것을 의미합니다.

이런 맥락에서 성인은 ‘무’에 또 다른 의미를 담아 사용하곤 했습니다. 그것은 ‘무’에 불과한 인간이 ‘전’이신 하느님께 나아가고 그분과 사랑으로 하나 되기 위해 거쳐야 하는 길로서의 ‘무’를 말합니다. 쉽게 말해 이 ‘무’는 자신을 포기하는 것, 자신을 비우는 것, 하느님 이외에 허무에 불과한 여타 모든 것에 대한 애착을 끊어내는 것을 의미합니다.

그렇게 자신을 비울 때 비로소 인간은 ‘전’이신 하느님을, 그리스도를 자기 존재의 그릇에 담을 수 있습니다. 거기에는 또한 ‘전’이신 하느님께서 당신 전부를 우리에게 내어주실 수 있도록 우리의 뜻을 그분의 손에 내어 맡기는 의탁과 신뢰의 자세도 포함됩니다.

완덕의 산 정상으로 이끄는 ‘무의 길’

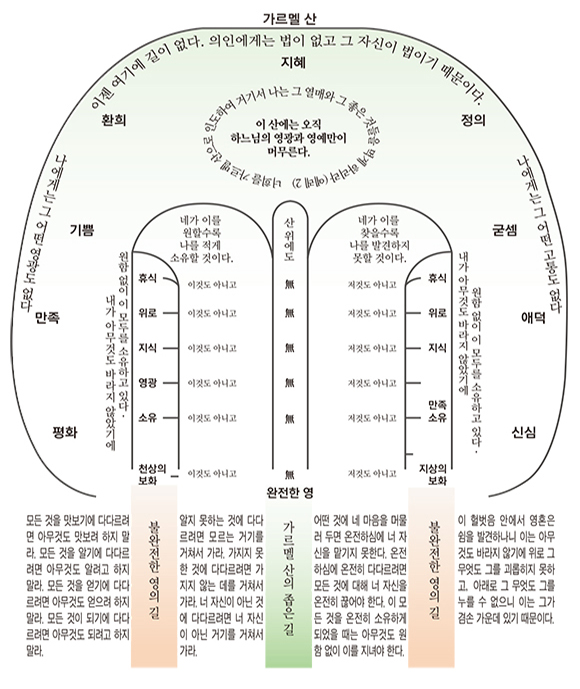

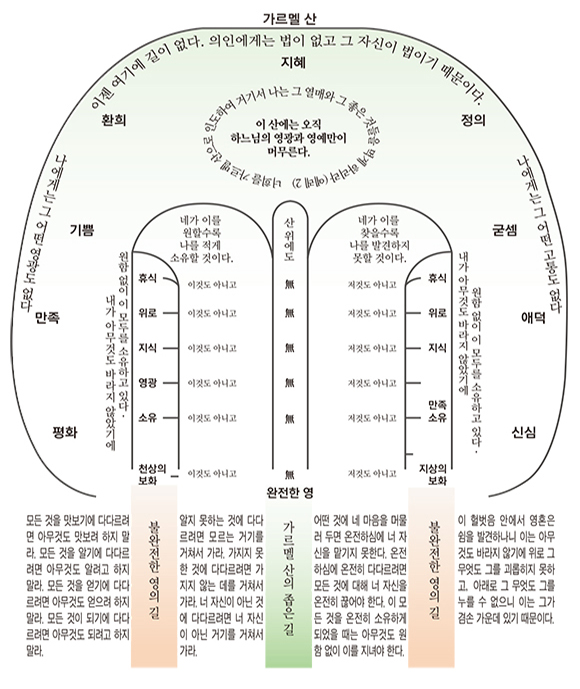

이러한 성인의 ‘무’에 대한 가르침은 성인이 그린 「완덕의 산」 그림에 잘 나타나 있습니다. 이 그림이 제시하는 산은 완덕을 향한 인간의 여정을 집약적으로 표현한 상징입니다. 산의 정상은 하느님의 거처를 의미합니다. 그것은 영혼이 궁극적으로 갈망하는 목표입니다.

이 산 아래 기슭에는 세 갈래의 길이 있습니다. ① 오른쪽으로 나 있는 길은 ‘지상의 보화’를 사랑하는 자들이 걷는 길을 말합니다. 여기서 말하는 지상의 보화란 재산, 쾌락 같은 것을 말합니다. 이 길은 산 정상에 도달하지 못하게 하고 샛길을 통해 산을 벗어나 길을 잃게 만듭니다.

② 왼쪽으로 나 있는 길은 ‘천상의 보화’를 사랑하는 자들의 길로서 이 사람들 역시 정상에 도달하지 못하고 넘을 수 없는 바위를 만나 중간에서 더 오르지 못하게 됩니다. 여기서 말하는 천상의 보화란 영적 여정에서 느끼는 맛이나 위로 또 신비 현상들 같은 것을 의미합니다.

③ 가운데 나 있는 길은 하느님 외에 아무것도 사랑하지 않는 자들의 길인데, 이는 예수님께서 우리에게 말씀하시는 완덕의 좁은 길이기도 합니다(마태 7,13). 이 길은 순수한 하느님 사랑이 아닌 모든 것들에 대해 ‘무’(無)로 표시되어 있습니다. 영예에서도, 휴식에서도, 맛에서도, 자유에서도, 재능에서도, 영광에서도, 안전함에서도, 기쁨과 위로에서도, 지식에서도 하느님을 찾지 말라는 의미입니다. 이 길은 인간을 산의 정상에 계신 ‘전’(全), 즉 하느님께로 직접 인도합니다.

짧은 인생을 살다 허무하게 사라져버릴 우리가 온 우주의 주인이자 영원한 진리요 생명이신 주님을 만나기 위해 천상으로 비상(飛上)할 수 있는 길, 그것이 바로 ‘무의 길’입니다. 여러분도 성인을 따라 이 길에 들어서지 않으렵니까?

[평화신문, 2015년 8월 23일, 윤주현 신부(대구가르멜수도원장, 대전가톨릭대 교수)]

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk