한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 한국전쟁 70년, 갈등을 넘어 화해로4: 조국의 전쟁 소식에 눈물을 흘리다 |

|---|

|

[한국전쟁 70년, 갈등을 넘어 화해로] (4) 조국의 전쟁 소식에 눈물을 흘리다 노기남 주교, 파리에서 자유진영 국가에 한국전쟁 지원 호소

“6월 25일 석양 무렵, 노 주교가 숙소에서 신문을 읽고 있을 때 프랑스 신부 한 명이 헐레벌떡 달려와서는 ‘한국에 전쟁이 났다’고 알려 주었다. …라디오 뉴스가 시간마다 한국 사태를 보도하는 것으로 보아 심상치 않은 데가 있었다. 38선 전역에서 방어선이 무너지고 우리 국군이 모두 흩어졌다고 전하는 것이 아닌가….” 「한국 천주교의 대부 노기남 대주교」 중에서)

양 떼에 돌아가는 길은 멀고도 험했다

서울교구장 노기남 주교는 한국전쟁 발발 당시 프랑스 파리에 머물고 있었다. 1950년 6월 바티칸에서 비오 12세 교황을 알현하고 파리를 경유하던 중이었다. 한국전쟁 소식도 파리에서 접했다. 처음엔 전쟁 소식을 믿지 않았다. 38선 부근에선 워낙 충돌이 잦았기 때문이다. 하지만 이번에는 아니었다. 진짜 전쟁이 벌어졌다. 공산군이 천주교 신자를 학살한다는 내용이 신문에 보도됐다. 학살당한 신부의 이름까지 구체적으로 거론됐다.

노 주교는 서둘러 귀국하려 했지만, 상황이 여의치 않았다. 남한 정부를 대변해줄 주프랑스 공사가 인사이동으로 없는 상태였다. 유엔에서 참전을 결의하자 파리 시내에선 “한국전 참전을 거부하자”는 공산당 시위가 이어졌다. 프랑스 여론이 공산 정권의 가짜뉴스에 휘둘리는 모습을 그대로 지켜보고만 있을 수는 없었다.

노 주교는 급한 대로 미국의 한국대사관에 연락해 상황을 파악했다. 장면(요한 세례자) 주미 대사가 유엔을 움직여 사태를 수습하기 위해 백방으로 노력하고 있다는 소식과 우리 정부 방침 등을 전해 들었다.

노 주교는 비어있는 주프랑스 공사관에서 기자회견을 자청했다. 프랑스어 실력을 총동원해 그간 잘못 보도된 내용을 하나하나 지적해가며 전쟁 배경과 발발 경위를 기자들에게 설명했다. 그때 한 기자가 질문했다. “남에서 먼저 북으로 진격한 것이 아닙니까? 대한민국이 먼저 도발했다는 말이 있던데요?” 기자들조차 상황을 잘못 알고 있었다. 노 주교는 자기도 모르게 억양을 높였다. “어느 바보 같은 사람들이 사흘 만에 자기 나라 수도를 빼앗기는 전쟁을 시도하겠습니까? ”

노 주교는 전쟁을 멈추기 위해선 자유진영 국가들의 절대적인 성원과 협조가 있어야 한다고 호소했다. 노 주교의 기자회견은 여러 신문에 대서특필 됐다. 마치 한국정부의 공식 발표처럼 다뤄졌다. 가톨릭 주교라는 신분이 언론과 여론의 신임을 얻은 까닭이다. 노 주교는 틈날 때마다 기자들과 외교관들을 만나며 한국전쟁 소식을 파악하고 전해줬다. 어느새 파리 외교가에서 그는 ‘주교 대사’로 불렸다.

노 주교는 1950년 7월 5일에서야 고국으로 돌아가는 비행기에 오를 수 있었다. 그는 고별 기자회견에서 성명을 발표했다. “나는 목자의 자리로 돌아갑니다. 조국이 전화(戰火) 속에 들어 죄 없는 양들이 죽어가고 있는 이때, 목자에게는 더욱 많은 할 일이 있기에 조국으로 돌아가는 것입니다.”

30여 명의 유학생이 애국가를 부르며 노 주교를 전송했다. 유학생과 노 주교 모두 흐르는 눈물을 막을 길이 없었다. 양 떼에게 돌아가는 길은 쉽지 않았다. 지금처럼 항공이 발달하지 않은 터라 몇 번이나 비행기를 갈아타야 했다. 홍콩에서는 뱃길과 항공길이 모두 막혀 20여 일 발이 묶이기도 했다. 일본 도쿄에 있는 교황 사절의 주선으로 가까스로 홍콩에서 일본 도쿄로 올 수 있었다.

그러나 고국으론 들어갈 수 없었다. 전쟁 중이어서 비전투기의 입국 허가가 나지 않아서다. 일본에서 듣는 전쟁 소식에 매일 밤잠을 이룰 수 없었다. 당장에라도 달려가 군인들을 격려하고 위문하고 싶었지만 그럴 수 없었다. 전장에서 벗어나 혼자 잘 지내는 것 같아 괴로웠다.

그때 연합군 사령부 미군 장교가 “적이 점령한 지역에서 고생하는 동포들을 위해 방송을 해달라”고 부탁했다. 노 주교는 떨리는 목소리를 억누르며 마이크를 잡았다. “고국의 동포 여러분! 그리고 교우, 성직자 여러분!” 방송을 통해 노 주교는 “유엔군이 북상할 테니 적지에서 고생하는 동포들은 조금만 더 참아달라. 그리고 천주님께 기구하여 고난을 이겨내라”는 내용을 전했다.

그 무렵 한국은 경상도 지역을 제외한 90%를 공산군에게 빼앗기고, 국군과 유엔군이 낙동강 방어를 위해 사력을 다하고 있었다.

거세지는 그리스도교 탄압

노기남 주교가 파리에서 애를 태우던 6월 29일, 서울 명동주교좌성당에 공산당 기관원들이 난입했다. 공산군은 “남조선을 해방하러 왔다”고 외쳤지만 명백한 거짓이었다. 이들은 사제와 수도자들을 연행해 갔고 성당과 수도원에 보관된 쌀과 포도주를 수탈했다. 서울교구청 건물도 모두 공산당이 차지했다.

당시 공산 정권은 남한 지역 그리스도교 탄압을 세 단계로 나눠 진행했다. 제1단계는 ‘성직자들에 대한 체포와 연행’이었고, 제2단계는 ‘교회 시설의 강제 점령과 수용’, 제3단계는 ‘교회에 대한 회유와 이용’이었다.

서울에선 7월 3일 첫 사제 희생자가 나왔다. 서울 도림동본당 보좌 이현종 신부가 성당에서 공산군에 총살당했다. 11일에는 주한 교황사절 패트릭 번 주교와 비서 부스 신부가 체포됐다. 미국 출신인 번 주교는 모든 미국인에게 전달된 ‘한국을 떠나라’는 권고에 따르지 않았다. 수차례 탈출 기회가 있었지만 “착한 목자는 자기 양 떼를 위하여 생명을 바친다”며 서울에 남아 있었다. 파리외방전교회 소속 비에모 신부, 공베르 신부 형제 등을 비롯해 서울 가르멜여자수도원과 샬트르 성바오로수녀원에 있던 서양인 수녀들이 체포됐다.

성골롬반외방선교회 신부들이 활동하던 춘천과 광주교구도 상황이 비슷했다. 6월 27일 춘천 소양로본당 주임 콜리어 신부는 복사 김가브리엘과 함께 춘천 시내 우체국으로 가던 중 인민군에 체포돼 총탄 서너 발을 맞고 순교했다. 기적적으로 살아남은 김가브리엘씨는 훗날 “콜리어 신부 덕분에 살았다”고 증언했다. 콜리어 신부는 위급한 상황에서도 복사를 먼저 챙겼다. “가브리엘, 자네는 처자식이 있으니 꼭 살아야 하네. 저들이 총을 쏘기 시작하면 재빨리 쓰러지게. 내가 쓰러지면서 자네를 덮치겠네.”

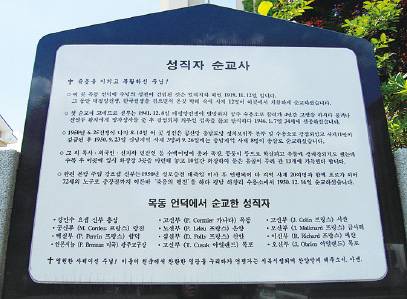

춘천교구장 퀸란 주교는 1950년 7월 2일, 광주교구장 브레난 몬시뇰과 쿠삭 신부, 오브라이언 신부는 7월 24일 체포됐다. 브레난 몬시뇰 역시 목포를 방어할 수 없다는 미 대사관 측의 철수 권고를 물리치고 목포 산정동본당 사제들과 성당을 지킨 것이다. 이들은 공산군이 감옥으로 사용하기 위해 빼앗은 대전 목동 프란치스코 수도원에 감금됐다. 브레난 몬시뇰 등 골롬반회 성직자 3명과 프랑스 선교사 7명, 대전교구 첫 사제 강만수 신부 등 12명의 성직자가 목동 언덕에서 살해당했다.

사제들뿐만이 아니었다. 신자들은 천주교 신자라는 이유만으로 희생됐다. 공산군에 희생당한 신자들의 피가 남한 전역에서 흘렀다. 천주교가 공산당의 타도 대상이 된 것은 참된 행복이 내세에 있다는 교회 가르침 때문이다. 무신론 정책을 펼친 공산 정권은 종교가 현세에서 혁명의 투쟁 정신을 마비시킨다고 생각했다.

공산군에 체포됐다가 기적적으로 살아난 이들도 있었다. 전주교구장 김현배 주교와 사제들이 체포돼 모진 고초를 겪었지만, 기적적으로 모두 풀려났다. 하지만 남한에서 체포된 성직자와 수도자들은 7월 20일쯤 평양으로 압송됐다. 그들은 9월 6일 평양을 떠나 만포, 고산과 초산, 중강진을 거쳐 옥사덕 수용소에 수용됐다. 죽음의 행진이라 불리는 그 사건이다.

[가톨릭평화신문, 2020년 2월 2일, 백영민 기자] 0 1,479 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

-

-