한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 한국 교회 그때 그 순간 40선 (23) 최양업 신부의 업적과 찾아가는 선교 |

|---|

|

[가톨릭평화신문 - 한국교회사연구소 공동기획] 한국 교회 그때 그 순간 40선 (23) 최양업 신부의 업적과 찾아가는 선교 첩첩산중 교우촌 찾아다니며 발로 뛰는 사목하다 길 위에서 선종

12년 동안 ‘발로 뛰는 사목 · 찾아가는 선교’

한국인으로서 두 번째 사제인 최양업 토마스 신부의 선교활동은 한마디로 ‘발로 뛰는 사목·찾아가는 선교’라 말할 수 있다.

물론 당시엔 모든 선교사가 교우촌 혹은 공소를 순회하면서 이른바 ‘순회 선교’를 했는데, 특히 최양업 신부는 서양 선교사들이 찾아가기 힘든 험하고 깊은 산골짜기의 교우촌을 주로 담당하였다. 1850년 1월부터 1861년 6월까지 그는 주로 충청도를 비롯하여 경상 좌·우도, 전라 좌·우도 등 5개 도를 중심으로 순회하였고, 강원도 일부의 교우촌까지 순방하였다.

그는 1850년 1월 전라도 지역부터 시작된 사목 방문으로 6개월 동안 쉬지 않고 5개 도에 흩어져 있는 교우촌을 다니며 3815명의 교우들을 만났는데, 이는 당시 전국 신자 수 1만 1000명의 약 35%에 해당한다. 1851년경 그가 순회한 교우촌은 127개나 되었는데, 박해의 위험 때문인지 교우촌 이름은 잘 밝히지 않았다. 그는 1857년에 쓴 편지에서 자신의 관할 구역 신자들이 모두 4075명이라고 하였는데, 그러한 점을 볼 때 해마다 한 번도 거르지 않고 산골 교우촌 신자들을 방문하였음을 알 수 있다.

1852년 8월 메스트르 신부의 입국으로 그의 사목 지역은 약간 줄어들었지만, 이듬해 페레올 주교가 선종하면서 다시 넓어졌다. 1857년 3월에 입국한 페롱(Féron) 신부가 강원도 지역과 경상도 북부를, 1858년 10월부터 프티니콜라(Petitnicolas) 신부가 경기·충청·강원·경상도 일부를, 1859년에 부대목구장 다블뤼 주교가 내포 지역을 중심으로 한 충청도 일부를 담당했다. 그러면서 그는 경상도 중부와 남부를 중심으로 계속 활동하였다. 1851년 서한에서는 당시의 선교활동을 다음과 같이 보고하고 있다.

“제가 담당하는 조선의 5도(충청도, 경상 좌·우도, 전라 좌·우도)에는 매우 험준한 조선의 알프스 산맥이 곳곳에 있습니다. (⋯) 제가 담당하는 공소 곧 교우촌은 자그마치 127곳이나 되고, 그러한 마을에서 세례명을 가진 이들을 다 합하면, 5936명이나 됩니다. 한 공소에 고해자가 마흔 명 내지 쉰 명이 있어도 그들 모두에게 하루 안에 고해성사를 다 집전해주어야 합니다. 반면 고해자가 두 명이나 세 명밖에 없는 공소에서도 다음날 미사를 봉헌하고 신자들에게 성체를 배령하게 해주어야 하기에 하루를 묵어야 합니다. 저는 밤에만 외교인들 모르게 교우촌에 도착해야 하고, 공소 순방이 끝나면 한밤중에 모든 일을 마치고 새벽녘 동이 트기 전에 그곳을 떠나야 합니다.”(1851년 10월 15일)

- 1866년 촬영한 옛 페낭 신학교 사진. 출처=영어 위키백과

- 1984년 현재 위치로 이전한 페낭 신학교 전경. 가톨릭평화신문 DB

신학생 3명 선발해 페낭으로 유학 보내

최양업 신부의 고충은 무엇보다 동료 김대건을 너무나 일찍 떠나보내고 조선인 동료 한 명 없이 가장 어려운 선교 지역을 홀로 담당해야했다는 점이다. 그러기에 최양업은 한국인 사제 양성을 위해 노력하였다.

1854년 3월 이만돌 바울리노·김 요한·임 빈첸시오 세 명의 신학생을 선발해 말레이반도 서쪽 섬인 페낭(Penang, 彼南, 檳榔)에 있던 파리외방전교회 신학교로 보낸 뒤 계속 편지를 보내 그들을 격려하고 도와주었다. 리부아 신부에게 보낸 편지에서는 “김 요한이란 학생은 잔재주가 많고 성격이 불안정하여 일찍 바로잡아주지 않으면 버림받을 위험이 많다”고 걱정하면서 신학생들에 대한 교육을 요청하였다.

“신학생들이 그리스도인의 참된 겸손을 잘 깨닫도록 이끌어 주십시오. 조선에서는 사람들이 겸손을 이해하지 못하고 있습니다. 조선 사람들은 참된 겸손에 대한 관념을 가지고 있지 못합니다. 인간의 본질을 정당하게 평가할 줄도 모르며, 오로지 인간의 존엄성과 가치를 세속적이며 외적인 영화와 부귀공명에서 찾을 줄만 압니다.”(1857년 9월 15일)

최양업 신부가 선발하여 유학 보낸 이 바울리노는 1857년 휴양 차 홍콩의 파리외방전교회 대표부에 머물면서 루세이유(Rousseille) 신부의 지도를 받았다. 그때 마침 제주 출신의 표류 난민인 김기량(金耆良, 펠릭스 베드로)에게 교리를 가르쳐 세례를 받도록 도와주기도 했다. 그 뒤 김기량은 귀국하여 육지를 오가며 성사를 받았고, 페롱 신부와 최양업 신부가 거처하고 있던 교우촌도 방문하였다. 그는 병인박해기에 순교하여 제주의 유일한 순교복자가 되었다.

한편 휴양을 끝낸 바울리노는 페낭 신학교로 돌아갔으나, 칼레(Calais) 신부는 1861년 3월 12일 다시 몸이 약해진 바울리노를 데리고 조선에 입국하였다. 임 빈첸시오와 김 요한도 1863년 6월 30일 오메트르(Aumaitre) 신부와 함께 조선으로 돌아왔다. 그 뒤 김 요한은 신학교를 그만두었고, 임 빈첸시오와 이 바울리노는 배론 신학교에 편입하여 계속 공부하다가 1864년에 각각 소품과 삭발례를 받았으나, 1866년 3월 병인박해를 만나 신학교를 떠나야 했다.

1861년 6월 15일 갑작스러운 죽음 맞아

최양업은 한여름 쉬는 기간에는 주로 「성교요리문답」과 「천주성교공과」 등의 한글 교회 서적의 번역을 맡았다. 다블뤼 주교는 「교리문답」과 「한글교리서」를 간행하면서 이 모든 작업은 최양업 신부가 주로 번역해주고 자신은 다듬는 정도의 작업만 했음을 밝히고 있다. 1861년 6월 15일 그의 갑작스러운 죽음은 대목구장 베르뇌 주교와 선교사들 및 한국 교회를 초상집 분위기로 만들었다.

“우리의 유일한 현지인 사제인 최 토마스 신부는 굳건한 신심과 영혼의 구원에 대한 불타는 열의, 그리고 대단히 값진 그의 훌륭한 분별력으로 우리에게 너무도 소중한 존재였습니다. 그런데 최 신부가 (⋯) 수도로 오던 중 지난 6월 세상을 떠났습니다. (⋯) 푸르티에 신부가 일찍 도착하여 최 신부에게 마지막 성사를 줄 수 있었습니다. 그러나 최 신부는 말을 하지 못했습니다. 단 두 마디만이 그의 생기 없는 입술에서 새어나왔는데, 그것은 예수님과 성모 마리아의 거룩한 이름이었습니다. (⋯) 그의 죽음으로 저는 큰 곤경에 빠졌습니다. 그가 사목한 구역에는 서양인이 큰 위험을 무릅쓰지 않고서는 들어가기 힘든 수많은 마을이 포함되어 있습니다.”

이렇게 만주대목구 선교를 포함하여 12년간의 최양업 신부의 사목을 ‘찾아가는 선교’라고 정리해보면서, 우리에게 피의 순교자 김대건 신부와 땀의 순교자 최양업 신부 두 분은 한국 교회의 훌륭한 초석과 기둥이었음을 기억한다.

[가톨릭평화신문, 2024년 6월 9일, 한국교회사연구소] 0 15 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

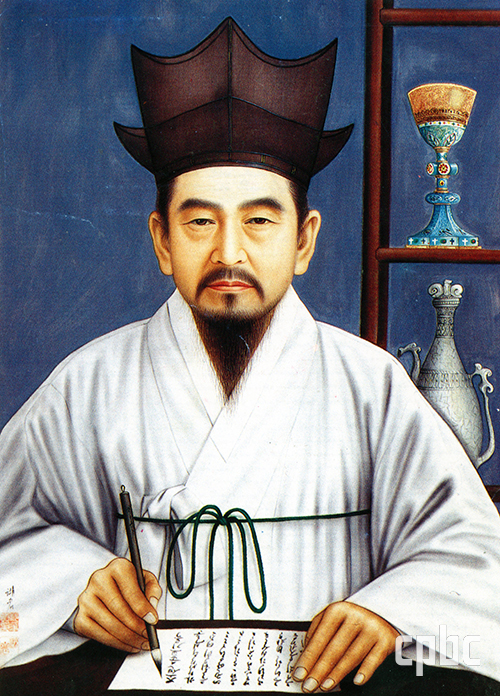

- 가경자 최양업 토마스 신부 초상화

- 가경자 최양업 토마스 신부 초상화

- 원주교구 배론성지에 있는 최양업 신부 동상. 가톨릭평화신문 DB

- 원주교구 배론성지에 있는 최양업 신부 동상. 가톨릭평화신문 DB