한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 한국 교회의 인물상: 북한 월남민 캐롤 몬시뇰과 한국전쟁 |

|---|

|

[한국 교회의 인물상 · 130] 북한 월남민 캐롤 몬시뇰과 한국전쟁

한국 선교사의 삶

캐롤 몬시뇰은 1932년 가을 평양 외곽에 있는 마산 본당 주임 신부로 임명되었다. 그는 본당 회장과 선교사들의 적극적인 전교 활동의 도움으로 대동군(大同郡) 대보면(大寶面) 팔청리 공소, 강서군(江西郡) 증산(甑山) 시장 공소, 강서군 반석면(班石面) 사천(沙川) 공소 등을 신설하였다. 또한 율동, 임성리, 외서창, 한천 등지의 공소에 학교 설립을 추진시켰다. 이뿐만 아니라 마산 본당에 시약소(施藥所)를 설치하여 가난한 신자와 마산 지역민에게 무료로 약을 제공하고 양로원도 신설하였다.2)

1937년 캐롤 몬시뇰은 안주 본당으로 전임(轉任)하였다. 하지만 그해 11월 서포의 교구 관리소로 또다시 이동,3) 교구 행정을 맡다가 1940년 서포 본당 주임 신부로 부임하였다. 그는 1941년 12월 7일 태평양 전쟁 발발 직전까지 12년 동안 한국 선교사로서 소임을 다하다가 일제로부터 미국 스파이 혐의를 받고 일제에 억류되었다가 1942년 미국으로 송환되었다.

가톨릭구제회 활동

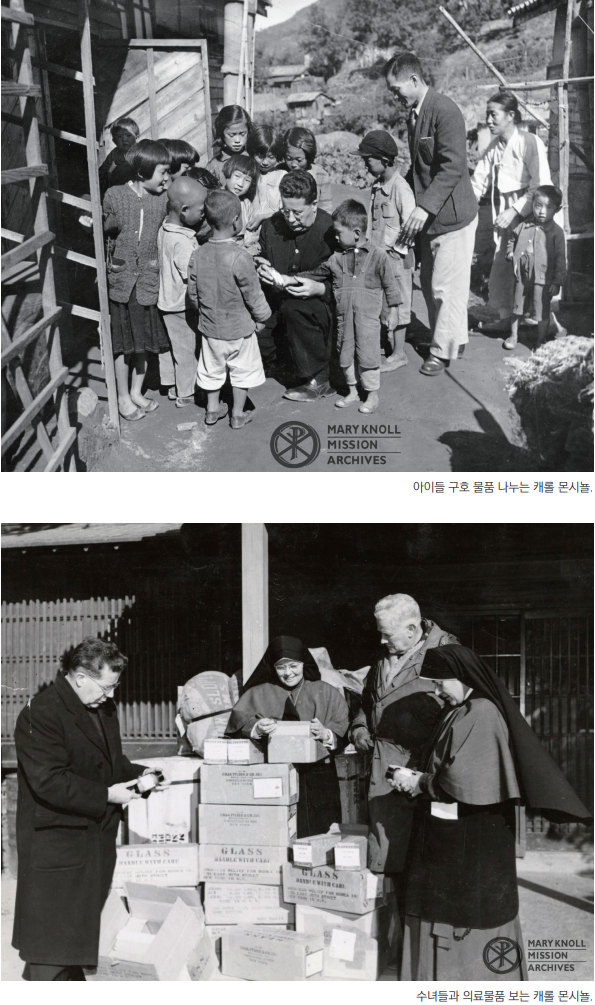

설상가상으로 1950년 6월 한국전쟁 발발로 월남민을 비롯한 전쟁 피난민들이 급증하면서 캐롤 몬시뇰의 구호 활동은 점점 확대되었다. 캐롤 몬시뇰은 성골롬반외방선교회(Missionary Society of Saint Columban)의 선교 활동도 적극 도왔고, 개신교와도 구호 활동을 위해 협력하였으며, 구휼의 대상으로 천주교 신자만 가려내지도 않았다. 나아가 1952년 종교를 초월하여 개신교 감리교 측과 협력하여 ‘외국 민간원조기관 한국연합회’(The Korean Association of Voluntary Agencies, KAVA)를 발족시키기도 하였다.8) 그리고 두 차례나 회장직을 역임하였다. 1960년대와 1970년대 미국을 여러 차례 방문하여 회의에 참석하고 한국인들의 구호를 위해 로비 활동을 펼쳤다.

가톨릭구제회는 부산을 통하여 가톨릭복지협의회(NCWC)를 비롯한 전 세계 천주교 외원기관의 물자를 들여오는 통로이자 분배하는 일에 주력하였다. 가톨릭구제회에서 취급한 원조물자의 양은 얼마나 되었을까. 1950년 전쟁 발발 이후부터 1952년 11월까지 외원단체, 유엔 회원국, 국제난민기구 등이 구호물자 가운데 미국 민간단체가 전달한 구호물자가 약 44% 정도였고 그 가치를 달러로 환산하면 약 1,100만 달러에 이른다. 또한 미국 민간단체의 구호 중 가톨릭구제회가 담당한 몫이 전체의 34%에 달할 정도로 비중이 컸다. 또 다른 통계에 따르면 1950년 이후 1954년까지 가톨릭구제회의 구호품이 미화 1,500만 달러였다.9) 그리고 1950년대 후반에 이르면, 외원단체에 의해 도입된 물자의 70% 이상이 가톨릭구제회를 통한 것이었다고 한다.10) 이를 통해 1950년대 가톨릭구제회의 활동이 방대하였고 그 규모가 컸던 점을 짐작해볼 수 있다. 즉 1950년대 가톨릭구제회는 미국의 원조가 들어오고 분배되는 중요한 통로 중 하나였다.

당시 미국 장로교가 한국에 구호물자를 보내주기 위해 1950년 6월부터 1954년 6월까지 모금한 액수가 약 180만 달러였고 미국 감리교가 1950년 가을부터 한국에 매년 보내준 구호금품이 10만 달러를 웃돌았으며, 1954년 미국 연합감리교회의 세계 선교본부와 구제위원회 대표들이 한국천주교회와 사회 복구 사업을 위해 모금 운동을 통해 모금한 ‘감독 호소 기금’(Bishops’ Appeal Fund)의 액수가 160만 달러였다는 사실과11) 비교해 본다면, 당시 가톨릭구제회가 가톨릭복지협의회(NCWC)로부터 받은 구호물자는 엄청난 규모였다고 할 수 있다.

군종제도의 창설

평양 대목구장 홍용호(洪龍浩, 프란치스코 보르지아, 1906~?) 주교 피랍 이후 교황청으로부터 7대 평양 대목구장 서리로 임명된 캐롤 몬시뇰은 1950년 10월 20일 유엔군과 국군이 평양을 탈환하자 함께 북진하였다. 그는 노기남(盧基南, 바오로, 1902~1984) 주교와 함께 11월 12일 평양을 방문하고 교회 복구작업에 착수하였다. 이미 서울에 와 있던 메리놀회 더피(Patrick Duffy, 都, 1899~1980) 신부, 페티프렌(Roy D. Petipren, 邊聖行, 1893~1977) 신부와 강현홍(康賢洪, 요한, 1911~1989) 신부 등을 평양교구 주요 도시의 본당신부로 배치한 것이다. 그리고 실종된 패트릭 번(James P. Byrne, 方溢恩, 1888~1950) 주교, 부드(William R. Booth, 夫, 1898~1973) 신부의 소식을 추적하였다. 이들은 평안도 지역을 순례하면서 세례와 미사를 집전하고 살해된 신자들의 시신을 축복해 주었다. 그리고 평양 대목구 복구작업의 일환으로 인사이동을 단행하기도 하였다. 12월 하순에는 관후리 주교좌 성당에서 새 교구장 착좌식을 거행할 예정으로 준비에 들어가기도 하였다.12) 하지만 중공군의 개입으로 한미연합군의 철수가 시작되자 군 당국의 명령에 따라 서울로 돌아올 수밖에 없었다.

군종제도는 군대 창설과 함께 설치하는 것이 일반적인 서구와는 달리 한국의 제도는 한국전쟁 중에 이루어졌다.13) 한국전쟁이 발발하자 캐롤 몬시뇰은 미 북감리교 쇼우(W. E. Shaw) 목사와 미8군과 교섭하고, 6월 27일 일본에 건너가 맥아더 장군의 극동사령부 군종과장 이반 베넷(Ivan L. Bennet) 군목과 존 단(John Dahn) 신부를 만나 한국에 진주하는 미군에 종군할 것을 논의하였다. 그리고 8월 1일 미8군 군종부의 문관으로 부산에 도착, 종군하였다. 이어 미8군 예하 사단들의 군종참모를 소집하여 한국군의 군종제도 설립을 논의하기에 이르렀다.

1950년 9월 18일 천주교 · 장로교 · 감리교 · 구세군 · 성결교에서 ‘군종제도 추진위원회’를 조직하고 천주교의 캐롤 몬시뇰, 장로교의 한경직(韓景職) 목사, 감리교의 유형기(柳瀅基) 목사를 대표로 선출하였다. 세 대표는 19일 이승만 대통령을 방문하여 한국전쟁이 반공 사상전이므로 사상계몽이 필요하고 국군장병에게도 유엔군처럼 신앙의 무장을 위한 군종 활동이 필요함을 역설하여, 1950년 12월 캐롤 몬시뇰과 쇼우 목사가 이승만 대통령의 재가를 얻었다.14) 그리고 1950년 12월 이승만 대통령이 군종제도 창설 특별훈령을 내림으로써, 1951년 2월 7일 육군본부 인사국 내에 군승과(軍僧科)가 설치되었고, 그해 4월 4일 군목과(軍牧科)로 개칭되었다.

이처럼 한국의 군종제도는 민족의 비극인 한국전쟁이 발발하면서 군 사목의 특수성과 중대성을 인식한 몇몇 일선 사목자들의 자발적이고도 헌신적인 참여로 태동의 기초를 열었다. 사실 당시는 전쟁터에서 성직자가 담당해야 할 부분이 무엇인지, 군종신부가 누구인지에 대한 개념이 없었기 때문이다. 단지 전쟁 중 군에 있던 신자들의 요구와 성직자나 수도자들의 개인적 참여에 따라 군종 사목이 시작되었다.

초기 군종신부들은 무보수 촉탁문관으로 활동했는데 교회의 지원마저 넉넉지 않았다. 본시 천주교와 개신교는 교회 차원에서 군종의 생활비를 지원하겠다고 하여 군에서 허락하였다. 다시 말해 신부와 목사들은 무보수 촉탁문관의 신분으로 군에 입대하였다. 천주교의 경우 군종신부의 생활비와 보급지원은 캐롤 몬시뇰이 맡고, 미 극동사령부 군종부의 행정지원으로 군종신부 제도가 시작되었다. 군종은 1954년에서야 유급문관으로 전환하였고 휴전 후 현역화 되었다.

공로에 대한 보상

캐롤 몬시뇰은 한국전쟁기 한국을 위한 인도주의적 지원에 대한 공로로 두 차례에 걸쳐 대통령 표창을 받았다. 첫 번째는 1961년 윤보선 대통령으로부터 대통령 훈장을 받았다. 그리고 두 번째 대통령 표창은 1974년 박정희 대통령으로부터 가톨릭구제회에서 수십 년간 헌신한 공로를 기리는 의미에서 받았다. 캐롤 몬시뇰은 대통령상 외에도 자신이 관여하였던 여러 단체로부터 감사패를 받았다. 첫 번째는 그가 1952년 설립에 참여했던 외국 민간원조기관 한국연합회(KAVA)에서 25년간 봉사한 것을 기리는 감사패였다. 두 번째는 한국천주교주교회의에서 45년간 한국의 가난한 사람들을 위해 헌신한 공로를 인정받아 수여된 것이었다.

이후 캐롤 몬시뇰은 45년간의 한국 생활을 마치고 1976년 은퇴하여 메리놀회로 복귀하였다. 그리고 1981년 사제 서품 50주년인 금경축을 기념한 후 9월 16일 선종하였다. 올해는 해방 80년이자 한국전쟁 75주년이다. 한국인들에게 가장 엄혹하였던 일제시기, 한국전쟁기 한국을 위해 헌신하였던 캐롤 몬시뇰을 기억하고 되뇌었으면 좋겠다.

………………………………………………………………………

1) 메리놀 미션 아카이브 캐롤 몬시뇰 약전(https://maryknollmissionarchives.org/deceased-fathers-bro/monsignor-george-m-carroll-mm/).

2) 평양교구사편찬위원회 편, 『천주교평양교구사』, 분도출판사, 1981, 368쪽.

3) 평양교구사편찬위원회 편, 위의 책, 437~438쪽.

4) 가톨릭복지협의회는 1917년 8월 기본스(Gibbons) 추기경이 그해 4월 윌슨 대통령에게 “우리 가톨릭 신자들은 사랑하는 나라를 보존하고 진보와 승리를 위해 능력을 다해 노력하기로 준비되어 있다.”라고 한 언약을 이행하기 위해 설립되었다. 설립 당시에는 가톨릭 전쟁 평의회(National Catholic War Council)가 공식 명칭이었다. 이 조직은 미국 가톨릭교회의 복지 활동 전반을 조직, 통합, 연계 조정을 하는 단체이다.

5) 가톨릭복지협의회(NCWC)에서 제2차 세계대전으로 발생한 난민, 전쟁 희생자, 빈민을 돕고, 각국의 사회사업단체에 물품과 금품을 지원하기 위해 1943년에 설립한 산하단체이다.

6) 1975년 은퇴할 때까지 이 직책을 유지하였다.

7) 최선혜, 「냉전시대 캐롤 몬시뇰의 구호 활동과 그 의의」, 『교회사연구』 34, 2010, 161~163쪽.

8) 최선혜, 위의 논문, 2010, 161~163쪽.

9) 김흥수, 「한국전쟁 시기 기독교 외원단체의 구호활동」, 『한국기독교와 역사』 23, 2005, 107~108쪽.

10) 「경향신문」 1958년 3월 31일 자 「가톨릭구제회 NCWC는 무엇하는 곳」.

11) 김흥수, 『한국전쟁의 충격과 기독교회의 기복신앙 확산에 관한 연구』, 서울대학교 종교학과 박사학위논문, 1998, 68쪽.

12) 평양교구사편찬위원회 편, 앞의 책, 240~241쪽.

13) 대한민국에서 국군을 조직할 때 군종제도 도입을 고려하지 않은 것은 문화적인 배경, 군대조직의 특성, 예산 부족 때문이었다. 문화적인 배경으로는 우리나라가 그리스도교 문화권에 속해 있지 않다는 점이었다. 서구는 그리스도교 사상이 전통문화의 주류를 이루고 있기에 군종제도의 설치가 군대 창설과 함께 쉽게 이루어질 수 있었다. 군대조직의 특성으로는 당시의 군지휘관들 대부분이 일본 군대 출신이라는 점이었다. 군국주의시대 일본군에는 군종제도가 없었으므로 그들은 군종 업무를 체험해보지 못하였다. 예산상의 난점으로는 창설기 국군의 지휘관들이 군종제도의 필요성에 대해 인식하였다 하더라도 당시 군의 물적·인적 자원으로는 군종제도 실시가 불가능하기 때문이었다(윤선자, 「6·25 한국전쟁과 군종활동」, 『한국기독교와 역사』 14, 2001, 148~149쪽).

14) 피복 · 식량 등의 병참(兵站) 관계는 군에서 담당하고, 국가 예산에 군종 예산이 없으니 군종 경비는 각 종단에서 부담한다는 조건으로 군종제도를 승인받았다(윤선자, 앞의 논문, 2001, 155쪽).

15) 파 야고보 신부는 1898년 3월 9일 뉴욕 브루클린에서 출생, 1918년 뉴욕시립고등학교를 졸업하고 메리놀회에 입회하였다. 1927년 뉴욕의 세인트 프랜시스대학, 1930년 1월 26일 워싱턴 가톨릭대학원을 졸업한 후 사제로 서품되었다. 메리놀 소신학교에서 교편생활을 하다가 1932년 한국 선교사로 임명되었다. 한국에 입국한 뒤에는 평안북도 비현 본당에서 한글을 배우며 영유 본당 사목을 도왔다. 1934년 2월 의주 본당 주임으로 임명되어 사목하다가 1941년 12월 태평양 전쟁 발발 후 강제 투옥되었다. 1942년 동료 선교사들과 함께 신의주에서 6개월 동안 옥고(獄苦)를 치르고 강제 추방된 파 야고보 신부는 미 육군에 입대하여 유럽에서 군종신부로 활동하였다. 제2차 세계대전이 끝난 후 1946년부터 메리놀회 소신학교 교장을 역임하였고, 한국전쟁 발발 이듬해 군종신부로 다시 한국에 입국하였다. 그는 거제도와 마산의 포로수용소에서 미군과 포로들을 위한 사목을 담당하였다. 1953년 9월 12일 장호원 본당 제6대 주임으로 부임했다가 충청북도 초대 감목대리로 임명되었다.

[교회와 역사, 2025년 7월호, 이민석 대건 안드레아(한국교회사연구소 책임연구원)] 0 9 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

조지 캐롤 몬시뇰(George M. Carroll, 安, 1906~1981)은 1906년 미국 뉴욕시(New York City)에서 태어났다. 아버지는 캐나다 오타와(Ottawa)에서 미국으로 건너온 이민자이고, 어머니는 아일랜드 출신이었다. 그에게는 어린 시절에 세상을 떠난 누이와 그가 세상을 떠났을 때 곁을 지켰던 톰이라는 형이 있었다.1) 캐롤 몬시뇰은 1931년 2월 1일 사제 서품을 받은 후 그해 7월 29일 한국 선교사로 파견되었다. 한국에 파견된 선배 메리놀회 선교사들처럼 그는 한국에 도착하여 한국어 공부에 매진하고 한국문화에 적응하는 데 온 힘을 기울였다.

조지 캐롤 몬시뇰(George M. Carroll, 安, 1906~1981)은 1906년 미국 뉴욕시(New York City)에서 태어났다. 아버지는 캐나다 오타와(Ottawa)에서 미국으로 건너온 이민자이고, 어머니는 아일랜드 출신이었다. 그에게는 어린 시절에 세상을 떠난 누이와 그가 세상을 떠났을 때 곁을 지켰던 톰이라는 형이 있었다.1) 캐롤 몬시뇰은 1931년 2월 1일 사제 서품을 받은 후 그해 7월 29일 한국 선교사로 파견되었다. 한국에 파견된 선배 메리놀회 선교사들처럼 그는 한국에 도착하여 한국어 공부에 매진하고 한국문화에 적응하는 데 온 힘을 기울였다. 1945년 해방 이듬해 캐롤 몬시뇰은 미국천주교주교회의 가톨릭복지협의회(NCWC)4) 산하 가톨릭구제회(Catholic Relief Services, CRS)5) 한국 지부장으로6) 임명되어 한국에 입국하였다. 해방 후 당시 남한은 해외 귀환 동포와 월남민이 급증하여 전염병 우려 등 사회문제로 대두하면서 이들의 구호가 시급하였다. 이 때문에 반공주의 성향이 강한 캐롤 몬시뇰은 북한을 제2의 고향으로 생각하며, 공산주의 이념의 피해자인 월남민을 구호의 제일차적 대상으로 생각하였다.7)

1945년 해방 이듬해 캐롤 몬시뇰은 미국천주교주교회의 가톨릭복지협의회(NCWC)4) 산하 가톨릭구제회(Catholic Relief Services, CRS)5) 한국 지부장으로6) 임명되어 한국에 입국하였다. 해방 후 당시 남한은 해외 귀환 동포와 월남민이 급증하여 전염병 우려 등 사회문제로 대두하면서 이들의 구호가 시급하였다. 이 때문에 반공주의 성향이 강한 캐롤 몬시뇰은 북한을 제2의 고향으로 생각하며, 공산주의 이념의 피해자인 월남민을 구호의 제일차적 대상으로 생각하였다.7) 군종신부는 군 사목 외에 포로수용소나 판문점 등에서 복무하였다. 당시 거제도, 부산, 울산, 논산, 광주, 영천, 마산 등지에 포로수용소가 설치되었다. 포로수용소는 유엔군 관할이었으며 이곳에서 활동한 신부들은 주로 메리놀회 미국인 신부들이었다. 클리어리(Patrick Cleary, 吉, 1896~1970) 신부를 비롯하여 크레이그(Hugh Craig, 奇, 1899~1981) 신부는 거제도와 부산의 포로수용소, 페티프렌 신부는 거제, 부산, 광주, 논산의 포로수용소에서 활동하였다. 그리고 파디(James V. Pardy, 巴, 1898~1983) 신부는15) 거제도와 마산 포로수용소에서 종교활동을 전개하였다.

군종신부는 군 사목 외에 포로수용소나 판문점 등에서 복무하였다. 당시 거제도, 부산, 울산, 논산, 광주, 영천, 마산 등지에 포로수용소가 설치되었다. 포로수용소는 유엔군 관할이었으며 이곳에서 활동한 신부들은 주로 메리놀회 미국인 신부들이었다. 클리어리(Patrick Cleary, 吉, 1896~1970) 신부를 비롯하여 크레이그(Hugh Craig, 奇, 1899~1981) 신부는 거제도와 부산의 포로수용소, 페티프렌 신부는 거제, 부산, 광주, 논산의 포로수용소에서 활동하였다. 그리고 파디(James V. Pardy, 巴, 1898~1983) 신부는15) 거제도와 마산 포로수용소에서 종교활동을 전개하였다.