한국ㅣ세계 교회사

|

[한국」 한국천주교회 성가책3: 20세기 전반기의 한국 천주교회 성가책들 (3) |

|---|

|

[한국천주교회 성가책 3] 20세기 전반기의 한국 천주교회 성가책들 (3) - 서울 『죠선어 셩가』 초판(1924년)과 재판(1925년/1932년)1)

‘서울대목구’에서 1924년 서울 『죠선어 셩가』 초판이 출판되었고, 1925년에 1곡을 추가하여 재판이 그리고 1932년에는 1925년 성가책과 같은 내용으로 또다시 재판이 출판되었다.

서울 『죠선어 셩가』 초판(1924년)

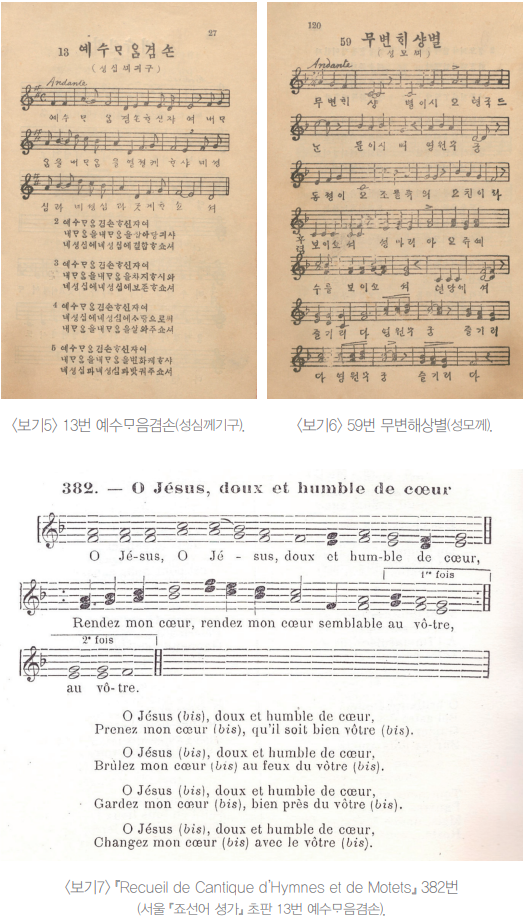

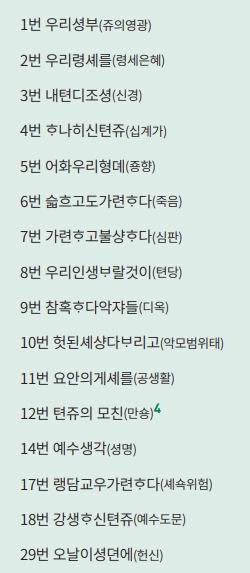

서울 『죠선어 셩가』 초판(<보기1>)은 1924년 서울에서 출판되었다. 『朝鮮語聖歌』 초판이 1923년 베네딕도 수도원에서 출판되었고 이 사실을 1928년의 재판 인준서를 통해서 명확히 확인할 수 있지만 현존하지 않기 때문에, 서울 『죠선어 셩가』 초판이 한국 천주교회에 현존하는 가장 오래된 성가책이다.

성가책 두 번째 면의 제시대로 민 아오스딩, 즉 뮈텔 주교가 감준(<보기2>)하였는데, 자세한 사항은 마지막 면(<보기3>)에서 확인할 수 있다. 대정십삼년(大正十三年)2) 즉 1924년 8월 28일에 인쇄하여 8월 31일에 발행하였다. 편집 겸 발행인은 프랑스 사람(佛國人) 민덕효(閔德孝), 인쇄인은 양수춘(楊秀春, Joseph Jaugey, 1884~1955)이다. 경성부 명치정3) 천주당(京城府明治町天主堂) 즉 명동성당에서 발행 및 인쇄되었다.

서울 『죠선어 셩가』 초판의 성격과 특징을 다음과 같이 정리할 수 있다.

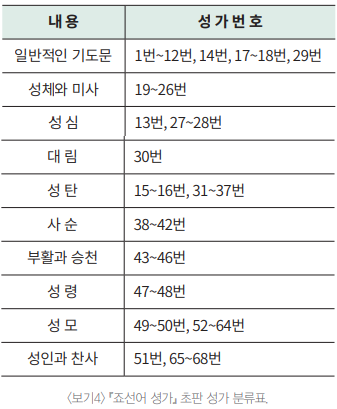

성가책의 구성을 보면, 앞부분에는 일반적인 기도문을 노래의 가사로 사용한 곡들을 다양하게 수록하였고, 이어 주제별로 비교적 일관성 있게 분류하여 배치(<보기4>)하였다.

둘째로 서울 『죠선어 셩가』 초판의 성가 가사는 1절만 악보와 함께 표기하고 나머지 절들은 별도로 적어놓았다(<보기5>). 이는 성가곡 대부분을 인용한 프랑스 성가책 『Recueil de Cantique d’Hymnes et de Motets』(찬미가와 모테트 성가 모음집)와 『Cantiques de la Jeunesse』(청소년 성가)의 표기 방식에서 직접 영향을 받았기 때문이다. 또한 68곡 중에서 두 곡(35번과 59번)을 제외하고는 모두 단선율5)이다. 35번과 59번은 후렴 부분만 2성부로 노래한다(<보기6>).

셋째로 『죠선어 셩가』는 프랑스 성가의 영향을 절대적으로 받았는데, 이는 ‘조선대목구’ 설립 이후 사목을 담당하였던 파리외방전교회가 ‘서울대목구’에서 계속 주도적으로 활동하였기 때문이다.

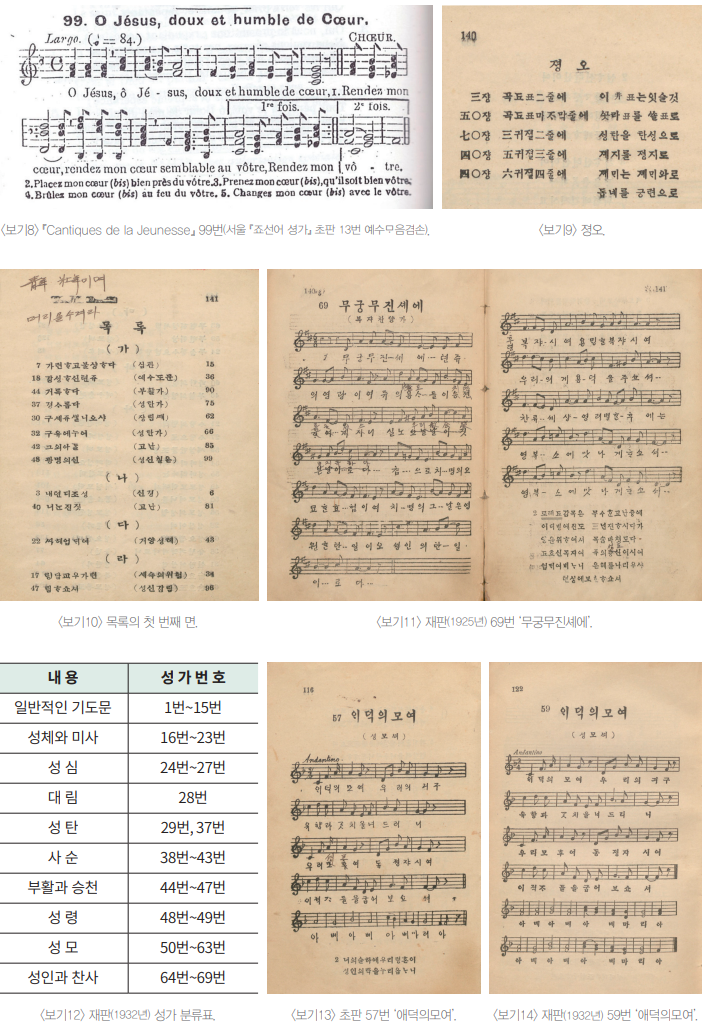

서울 『죠선어 셩가』 초판의 성가 68곡 중에서 52곡이 1911년에 출판된 『Recueil de Cantique d’Hymnes et de Motets』(찬미가와 모테트 성가 모음집)와 1912년에 출판된 『Cantiques de la Jeunesse』(청소년 성가)의 성가 선율을 사용하였다. 이 중에서 두 성가책에서 공통적인 곡(<보기7><보기8>)은 30곡이며, 『Recueil de Cantique d’Hymnes et de Motets』에서 15곡, 『Cantiques de la Jeunesse』에서 7곡이 각각 사용되었다.

- 두 성가책 모두 사용한 곡(30곡): 1번, 4번, 6번, 8번, 13번, 14번, 17번, 19번, 21번, 22번, 24번, 26번, 27번, 28번, 30번, 32번, 33번, 38번, 40번, 42번, 44번, 45번, 47번, 48번, 50번, 54번, 56번, 60번, 65번, 68번

- 『Recueil de Cantique d’Hymnes et de Motets』에서 사용한 곡(15곡): 2번, 7번, 9번, 23번, 34번, 35번, 36번, 39번, 43번, 49번, 51번, 55번, 58번, 59번, 62번

- 『Cantiques de la Jeunesse』에서 사용한 곡(7곡): 29번, 31번, 37번, 41번, 57번, 66번, 67번

3곡은 한국 신부에 의해 작곡되었는데, 12번(텬쥬의 모친-만송)은 윤예원 신부가 작사와 작곡을 하였고, 18번(강생ᄒᆞ신텬쥬-예수도문)과 63번(무변해상새별-셩모셩탄)은 서정도 신부가 작곡하였다. 그리고 나머지 13곡의 음악적 출처는 모호하다.

넷째로 서울 『죠선어 셩가』 초판에는 그레고리오 성가가 실려 있지 않다. 그러나 1925년 서울 『죠선어 셩가』 재판이 출판(6월 30일)되던 같은 날, 『Cantus Missae』가 동시에 출판되었다. 『Cantus Missae』에는 509쪽에 걸쳐 방대한 그레고리오 성가와 더불어 서울 『죠선어 셩가』 초판 62번까지의 성가곡이 그대로 실려 있다. 이로써 당시 전례에서 그레고리오 성가가 얼마나 적극적이고 폭넓게 사용되었는지 짐작할 수 있다.

다섯째로 최양업 신부의 천주가사 「사향가」를 가사로 사용한 곡이 7곡(5번, 6번, 7번, 8번, 9번, 10번, 17번)이고, 민극가 성인의 천주가사 「삼세대의」를 노래한 성가가 6곡(11번, 15번, 16번, 38번, 43번, 44번)이다. 또한 천주가사는 아니지만 조선 후기의 가사 형식인 4·4조를 사용한 10곡(4번, 25번, 34번, 36번, 39번, 40번, 51번, 59번, 61번, 62번)이 있다.

여섯째로 총 68곡이 악보 뒤에 ‘졍오’(<보기9>)를 제시하여 잘못된 것을 바로잡았으며, 이어 ‘목록’(<보기10>)을 가나다순으로 4면에 걸쳐 정리하였다.

서울 『죠선어 셩가』 재판(1925년)

서울 『죠선어 셩가』 재판은 대정십삼년(大正十四年) 즉 1925년 6월 28일에 인쇄하여 6월 30일에 발행하였다. 편집 겸 발행인, 인쇄인 그리고 발행소와 인쇄소는 초판과 같다.

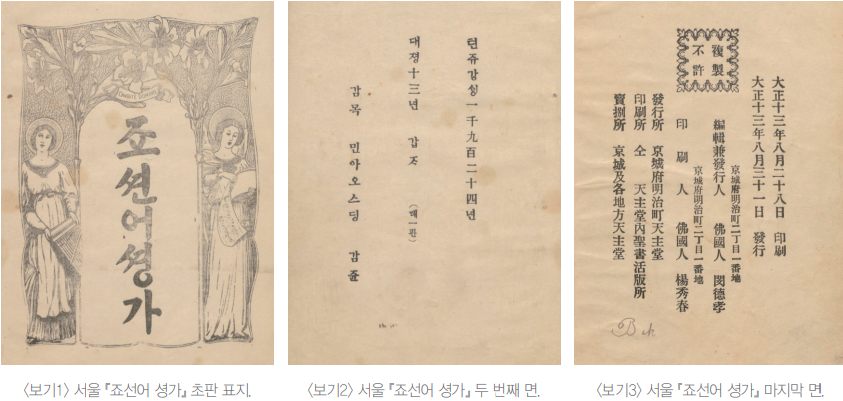

1925년 재판의 성가는 총 69곡인데, 1924년의 성가 68곡에 복자찬양가 ‘무궁무진셰에’(<보기11) 한 곡만 ‘69번’으로 첨가하였다.

‘무궁무진셰에’의 선율은 프랑스의 작곡가 구노(Charles-François Gounod, 1818~1893)가 작곡하였다. 조선 교회에서 선교하던 앵베르(Laurent-Joseph-Marius Imbert, 范世亨, 1797~1839) 주교, 모방(Pierre Philibert Maubant, 羅伯多祿, 1803~1839) 신부, 샤스탕(JacquesHonore Chastan, 鄭牙各伯, 1803~1839) 신부가 1939년 기해박해로 순교하자, 당시 로마에서 유학하던 구노가 세 분의 순교를 기리기 위하여 이 곡을 썼다.

이 성가의 가사는 작가 미상으로 조선 교회의 순교자들을 온전히 찬미하는 내용이다. 1절은 치명의 날이 영원한 탄일이며 성인의 탄일이라 찬미하고, 2절은 앵베르 주교를 “로렌조 감목”(Laurent)의 이름으로 노래한다. 3절은 모방 신부(Pierre)와 샤스탕 신부(Jacques)를 “베드로 야고버 양위탁덕”으로 기린다. 4절은 김대건 신부를 “안드레아 탁덕”으로 부르면서 특히 “죠선아 죠선아 즐거히 찬양ᄒᆞ라”라고 노래한다. 5절은 13세 소년 유대철 순교자를 “어린 베드로”로 표현하고, 6절은 “침십구남녀” 즉 79위 순교자를 모두 기리는데 “남자의 용맹”과 “골롬바 동녀”로 구별한다. 그리고 절마다 후렴이 이어지는데, 복자들의 전구로 “우리에게 용덕을 주시고…… 영복소에 만나게” 하도록 청한다.

조선 교회의 순교자들, 특히 기해박해(1839) 때 순교한 정하상 등 70명과 병오박해(1846) 때의 순교자 김대건 신부 등 9명을 합하여 79위의 시복식이 1925년 7월 5일 로마의 성 베드로 대성전에서 거행되었다.

이에 1년 전인 1924년에 서울 『죠선어 셩가』 초판을 발행했지만, 1925년 7월 5일에 거행될 79위 시복식을 앞두고 서둘러 6월 30일에 서울 『죠선어 셩가』 재판을 출판한 상황을 이해할 수 있다.

서울 『죠선어 셩가』 재판(1932년)

1932년 서울 『죠선어 셩가』 재판은 성가책 첫 면에 제목과 발행 연도, 감준한 이를 확인할 수 있다. ‘텬쥬강생일천구백삼십이년’, ‘쇼화6 칠년 임신7’ 즉 1932년에 발행된 『죠선어 셩가』를 ‘감목 민아오스딩’이 감준하였다.

서울 『죠선어 셩가』 재판(1932년)의 성가곡은 서울 『죠선어 셩가』 재판(1925년)과 같이 총 69곡이지만, 성가들을 전례에 따라 더 일관성 있게 체계적으로 배열(<보기12>)하였다.

또한 서울 『죠선어 셩가』 초판의 성가 중 13곡의 가사나 음악적인 부분을 다소간 수정(<보기13><보기14>)하였다.

서울 『죠선어 셩가』 초판(1924년)과 재판(1925년/1932년)은 한국 천주교회에서 그 이후 발행된 대부분의 성가책의 근간이 되었고, 특히 1957년 최초의 통일 성가집인 『정선 가톨릭 성가집』을 거쳐 오늘날까지 큰 가치를 지니고 있다. (계속)

……………………………………………………………………………………

1) 임현경, 『조선어 성가』(죠션어셩가, 1924년)를 부분적으로 참조하였다.

2) 1912년 7월 30일부터 1926년 12월 25일까지 사용된 일본의 연호로서, 다이쇼(大正) 천황의 재위 기간이다.

3) 조선시대에 명동 일대를 ‘명례방’ 혹은 ‘명례동’이라 불렀는데, 일제강점기에는 ‘명치정’이라 하였다.

4) 12번 ‘텬쥬의 모친’은 성모님께 드리는 기도이지만, 저녁기도(만숑)로 분류하였다.

5) 하나의 성부(聲部)로 이루어지는 선율을 뜻한다. - 편집자 주

6) 쇼와(昭和) 천황을 의미하며, 재위 기간은 1926년부터 1989년까지다.

7) 간지(干支)로 임신(壬申)은 1932년을 의미한다.

[교회와 역사, 2025년 10월호, 최호영 사도 요한 신부(서울대교구 주교좌명동대성당 성음악 감독, 가톨릭대학교 성심교정 음악과 교수)] 0 11 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

1911년 제8대 조선대목구장인 뮈텔 주교(Gustave-Charle-Marie Mutel, 閔德孝, 1854~1933)에 의해 1831년 설정된 ‘조선대목구’에서 교구 분할이 추진되었다. 이에 ‘대구대목구’가 신설되었고, ‘조선대목구’가 ‘서울대목구’로 명칭이 변경되었다. ‘대구대목구’는 경상남북도와 전라남북도 지역을 담당하였고, ‘서울대목구’는 경상도와 전라도 이외의 지역을 포함하였다.

1911년 제8대 조선대목구장인 뮈텔 주교(Gustave-Charle-Marie Mutel, 閔德孝, 1854~1933)에 의해 1831년 설정된 ‘조선대목구’에서 교구 분할이 추진되었다. 이에 ‘대구대목구’가 신설되었고, ‘조선대목구’가 ‘서울대목구’로 명칭이 변경되었다. ‘대구대목구’는 경상남북도와 전라남북도 지역을 담당하였고, ‘서울대목구’는 경상도와 전라도 이외의 지역을 포함하였다.

먼저, 『죠선어 셩가』에는 총 68곡이 수록되었는데, 1번부터 68번까지의 일련번호와 더불어 제목을 표기하였고, 이어 괄호 속에 전례 시기(수난, 부활, 성령, 대림, 성탄 등), 전례적 위치(거양성체, 성체 후 등), 신심 주제(성심, 성모, 성인과 천사), 일반적인 기도문의 주제(십계가, 죽음, 심판, 천당, 지옥, 만송 등)를 정확히 명시하였다.4)

먼저, 『죠선어 셩가』에는 총 68곡이 수록되었는데, 1번부터 68번까지의 일련번호와 더불어 제목을 표기하였고, 이어 괄호 속에 전례 시기(수난, 부활, 성령, 대림, 성탄 등), 전례적 위치(거양성체, 성체 후 등), 신심 주제(성심, 성모, 성인과 천사), 일반적인 기도문의 주제(십계가, 죽음, 심판, 천당, 지옥, 만송 등)를 정확히 명시하였다.4) 결국 서울 『죠선어 셩가』 초판뿐 아니라 1924년과 1932년 재판 성가책 모두 서양 성가의 선율에 가사만 한국말로 노래할 뿐, 한국의 전통적인 음악의 색채를 상실하였다.

결국 서울 『죠선어 셩가』 초판뿐 아니라 1924년과 1932년 재판 성가책 모두 서양 성가의 선율에 가사만 한국말로 노래할 뿐, 한국의 전통적인 음악의 색채를 상실하였다.