한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 여자 수도회의 사회복지 활동4-5: 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 의료 활동과 지역 사회를 위한 노력 |

|---|

|

[여자 수도회의 사회복지 활동 · 4] 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 의료 활동과 지역 사회를 위한 노력 (1)

한국 진출 - 원산 시절

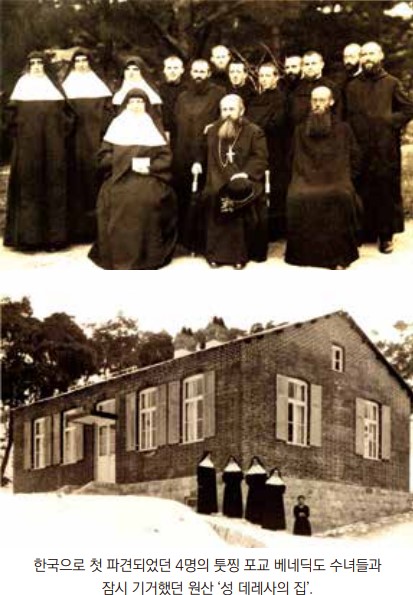

이들은 11월 21일 원산(元山)에 도착해서 성 데레사의 집에 기거하며 활동을 시작하였다. 초기에는 한국의 언어와 문화, 풍습 등을 습득하는 데 시간을 보냈으나 이듬해부터는 교리실을 꾸며 전교 활동을 시작할 수 있었다. 1927년에는 수녀원 건물을 새로 지었고, 6명의 수녀가 모원에서 추가로 파견되었으며, 12월 8일 원산 분원이 본원으로 승격되어 분원장 마틸다 히르쉬 수녀가 본원 초대 원장이 되었다. 또 같은 해 12월 말 최초로 한 요안나와 임 골룸바가 지원한 이래 16명의 지원자가 입회하였고, 1928년 5월 1일 이들 중 9명이 첫 청원자가 되었다. 1930년 5월 24일 6명이 착복식을, 1934년 5월 26일 종신서원을 함으로써 이들이 툿찡 포교 베네딕도 수녀회 최초의 한국인 수녀들이 되었다.

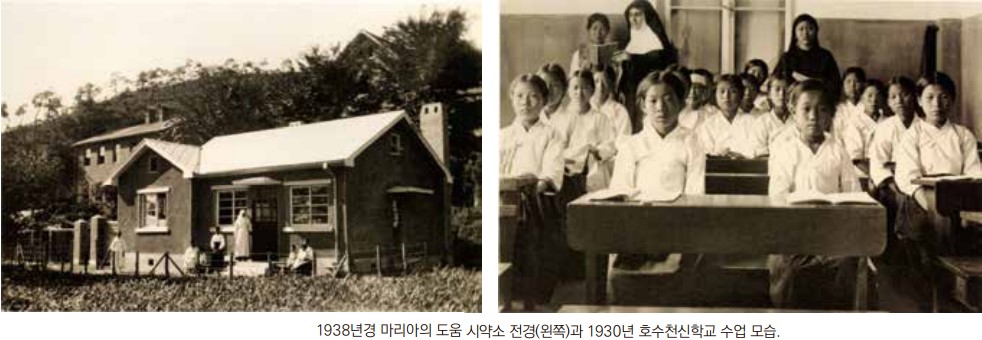

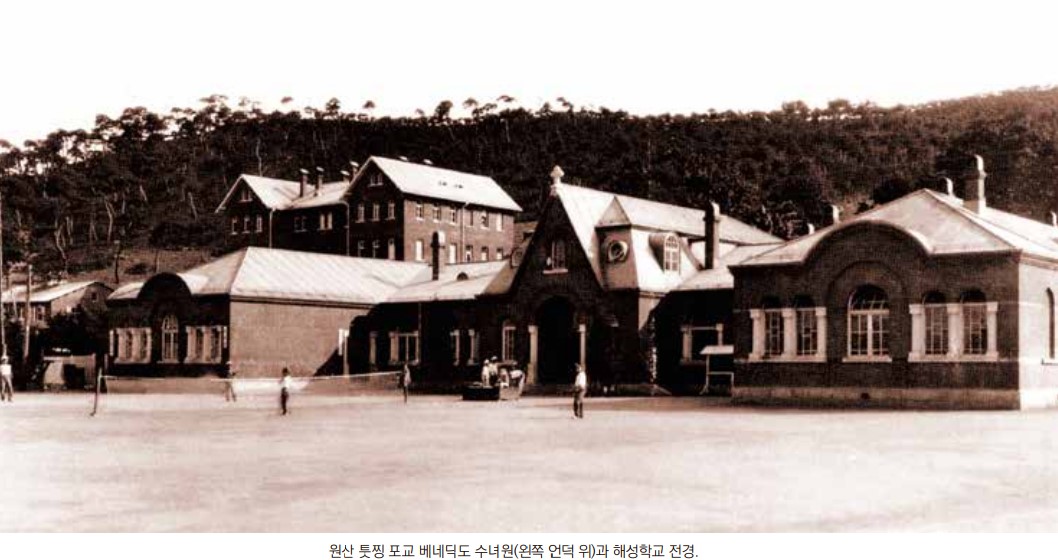

원산의 수녀들은 교리 교육과 본당 전교 외에도 시약소와 호수천신학교(護守天神學校)를 운영했으며 유치원에서 일하기도 하였다. 1926년 처음 시작한 호수천신학교는 크리소스토마 수녀의 열정으로 운영될 수 있었다. 이 학교는 가난한 집의 아이들도 공부할 수 있도록 기회를 제공하기 위한 빈민 교육기관이었기 때문에 아주 적은 비용만을 받았다. 1941년부터는 정식으로 인가를 받아 기존의 4년제에서 6년제 정규 학교 과정을 가르칠 수 있게 되었다. 최초의 가톨릭 사립학교인 원산 해성학교(海星學校) 운영에 정규 교육을 받은 교사들이 필요하게 되자 수녀들을 훈련하여 해성학교로 파견하기도 했다.

시약소는 프룩투오사 게르스트마이어(Fruktuosa Gerstmayer) 수녀의 열심과 희생으로 이루어진 활동이다. 프룩투오사 수녀는 독일에 있을 때 생약학, 즉 약초를 통한 제약술 공부를 하였기 때문에 원산에서도 채집한 약초 등을 이용하여 의료를 펼칠 수 있었다. 이러한 노력을 바탕으로 1938년에는 시약소 건물을 새로 짓는 등 성과를 거둘 수 있었다. 이렇듯 수녀원의 활동이 활발해지고 규모가 확장됨에 따라 1933년에는 고산 본당에 신고산 분원이, 1936년에는 회령 본당에 분원이, 1940년에는 청진 본당과 시약소를 위한 분원이, 1941년에는 함흥의 성심의원과 본당 활동을 위한 함흥 분원이 만들어졌다.1)

해방 이후의 상황 변화

툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 활동 지역이 대부분 이북 지역이므로 해방이 민족적 기쁨으로 이어지지 못하고, 이들에게는 새로운 시련이 되었다. 해방 얼마 전인 8월 초부터 국경과 가까운 청진, 회령 등에는 소련군이 진주한다는 소문이 파다했다. 소련군의 진주가 신변의 위협이 될 수도 있었기에 청진 분원과 회령 분원의 수녀들은 원산 본원과 신고산 분원으로 피란하였다.

8월 15일 마침내 일본이 패망하고 미·소의 분할 점령 정책에 따라 소련군이 진주하였다. 함흥 분원과 원산 본원, 그리고 신고산 분원에도 크고 작은 어려움이 닥쳐왔다. 원산의 해성학교 건물이 징발되어 한동안 수녀원 운영이 막연해지기도 했다. 다행히 얼마 뒤에 소련군 여군들의 바느질 일감 등을 맡게 되면서 어느 정도 안정을 찾았다. 여기에 신고산 분원의 농장 일도 도움이 되었다. 그렇지만 1946년 3월 토지 개혁을 실시함에 따라 신고산 분원 농장도 직접 경작 가능한 3천여 평만 남게 되었고, 곡식 등 수확물을 원산 본원으로 가지고 오는 데도 제약이 생겨서 다소간의 어려움을 겪어야 했다.2) 수녀회에는 두 명의 일본인 수녀가 있었는데 이들은 본국으로 귀환 조치당하기도 했다.3)

해방 이후 이북에서 포교와 같은 종교적 활동은 사실상 금지되었으므로 소련 군정의 요청에 따라 양로원을 운영하는 일과, 해성학교와 호수천신학교 폐교 이후 새롭게 설립한 여학교인 효성가정여학교(曉星家庭女學校) 운영 등의 소임을 감당하는 것에 그쳤다. 그러다 1948년 9월 이북 지역에 북한 정부가 수립됨에 따라 상황에 변화가 생겼다. 다소간 선교의 자유가 허용된 것이다. 한편으로는 어려움도 있었는데 가장 대표적인 것이 독일 모원과의 연락을 더 이상 지속할 수 없었던 점이다.

그러던 중 1949년 초에 시약소 운영이 금지당해서 폐쇄되고 말았다. 제한적 상황에서 약간이나마 주어졌던 활동의 자유는 그리 길게 지속되지 못했던 것이다. 시약소 운영 폐쇄 이후로 북한 정부의 종교적 탄압이 본격화하기 시작하였다. 4월에는 수녀원과 부속 건물이 징발되었고, 5월에는 급기야 원산 본원부터 분원의 수녀들까지 북한 정부에 의해 체포되기 시작했다. 당시 수녀원에는 서양인 수녀 20명과 한국인 수녀 25명이 있었는데, 이 중에서도 서양인 수녀들에 대한 처우는 더욱 엄격했다. 한국인 수녀들이 얼마간 취조와 심문의 고초를 당한 후에 방면되었던 것에 비해 서양인 수녀들은 교화소로 보내졌다. 이들은 여러 군데의 교화소에 분산 수용되어 있다가 옥사독(Oksadok) 수용소로 옮겨졌고, 전쟁이 끝나고도 계속 감금되어 있다가 1954년 1월에야 가까스로 본국으로 송환될 수 있었다.

한국인 수녀들이 취조당하고 방면된 뒤에 수녀원은 강제로 해산되었다. 북한 정부는 이들의 수도 생활을 그만두고 고향으로 돌아갈 것을 종용하였다. 본원과 분원장, 각 사업을 담당하던 서양인 수녀들은 아직 영어의 몸인 상태로, 공간마저 징발되어 정처 없어진 수녀들은 일단은 본가로 돌아갔다. 그렇지만 축일 등 기회가 될 때마다 모이는 등 서로 연락을 유지했다. 고향이 남쪽이던 이철희 보니파시아 수녀 등은 개인적인 방법을 마련해 월남을 택하기도 했다. 그조차 여의찮았던 이들은 원산에 남았다. 이렇게 어려운 시기 중에 일부 기간 서원 수녀 중 몇몇은 서원 기간이 지나 자연스럽게 수녀회를 벗어나게 되기도 하였다.

한국전쟁과 수녀회

북한 정부의 계속되는 종교 박해로 수녀들은 베네딕도 수도회 수사들과 함께 남쪽으로 내려갈 것을 계획하게 되었다. 1950년 초에 박정덕(朴靜德) 골룸바 수녀가 월남했다. 곧 김원집(金媛集) 스테파니아 수녀와 조재환 스테파노 수사가, 그다음으로는 이용호(李庸鎬) 모니카 수녀와 제삼례(諸三禮) 후밀리타스 수녀도 남쪽으로 향했다. 이렇게 소규모로 조금씩 월남을 시도한 끝에 서울의 샬트르 성 바오로 수녀원 도움을 얻은 방 한 칸에서 겨우 다시 모일 수 있었다. 그렇지만 향후의 거취를 논의하는 중에 전쟁이 발발하면서 모든 것은 새로운 국면으로 접어들었다. 서울에 모인 이들이나 아직 월남하지 못한 이들이나 최대한 몸을 피하고 상황을 살피며 견뎌야 했다. 이 과정에서 결국 끝내 희생당한 가족들도 있었다.4)

9월의 인천 상륙작전과 10월의 서울 탈환에 이어 유엔군이 계속 북쪽으로 진주하게 됨에 따라 이북에 남아 있던 이들은 종교의 자유를 되찾았고, 남쪽에 있던 이들도 다시 원산으로 돌아갈 수 있을 것이라는 희망을 품게 되었다. 그러나 잘 알려진 것처럼 중공군의 참전으로 희망은 깨어지고 말았다. 평양 인근에 머물던 여섯 명의 수녀는 사복으로 변복하고 전선의 후퇴와 함께 서울로 합류해서 육로로, 그리고 원산에 있던 이들은 가까스로 배편을 이용하여 부산으로 피란해야 했다.5)

전쟁 피란의 어려움 와중에도 흩어져 있던 이들이 부산에서 다시 만나는 기쁨과 감격을 누릴 수 있었다. 서울에서 피란 온 9명의 수녀들은 부산 중앙 성당에서 올리베따노 성 베네딕도 수녀회의 호의를 얻어서 함께 기거하고 있었는데, 원산에서 피란한 8명이 합류하게 되었다. 비록 재회는 기쁜 일이었으나 겨우 얻은 좁은 공간에서 17명이 생활을 해야 하는 것은 큰 어려움이었다. 다행히 얼마 지나지 않아 해성학교 졸업생 중 간호 장교로 복무 중이던 황영희(안토니아) 대위를 만나 그 인연으로 육군병원에 일자리를 얻어 수녀 10명의 거취가 마련되었다. 병원에서 숙식을 해결하며 환자로 들어온 군인들을 간호하고 또 이들에게 교리를 가르치는 전교 활동까지 할 수 있었던 것이다. 그런데도 생활 공간은 여전히 턱없이 부족했고 수녀회의 살림 또한 맥카티(Mc’Carthy) 군종 신부의 후원금 등 여러 사람의 호의로 간신히 생계를 유지하는 형편이었다. 그러다 광주교구장 현 하롤드(W. Harold Henry, 玄海) 주교의 주선으로 수녀 7명이 광주 북동 성당으로 파견되었다.

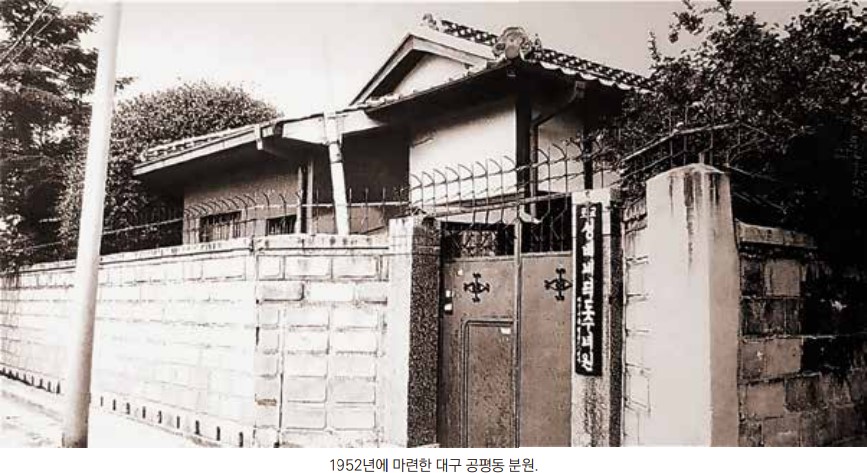

이렇게 간신히 버티어 나가던 중에 베네딕도 수도회가 대구로 거처를 옮기게 되면서 이를 계기로 수녀회 또한 대구교구 최덕홍(崔德弘, 요한) 주교의 도움으로 남산동(南山洞) 성당 내로 이전할 수 있었다. 마침 툿찡의 모원에서도 북한에 구금되어 있는 서양인 수녀들을 대신할 인물로 스위스인 오트마라 암만(Othmara Ammann) 수녀를 파송해 주었다.6) 다만 대구교구에서 마련해준 공간도 협소해 오래 머물기에는 적합하지 않았다. 따라서 향후의 거취를 두고 이미 일부 수녀가 파견되어 있는 광주로 갈 것인지, 전쟁이 끝나면 최대한 빨리 이북으로 돌아갈 수 있도록 서울로 갈 것인지, 대구에 남을 것인지를 두고 고민하게 되었다. 그러던 중 모원에서 대구에 남을 것을 결정해 주었고, 이렇게 해서 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 대구 생활이 시작될 수 있었다. 1952년 10월 2일 드디어 공평동(公坪洞)에 100여 평 규모의 터전을 마련하여 새롭게 분원을 시작할 수 있게 되었다.

파티마 병원과 의료 봉사의 시작

1953년 봄에 수녀들은 공평동 분원 안에 작은 규모의 무료 시약소를 만들어 ‘성 안토니오 의원’이라고 이름 붙이고 해방 이전의 의료 사업을 재개하였다. 그렇지만 얼마 지나지 않아 새로 입회하는 지원자가 생기는 등 수녀원의 규모가 커지면서 공평동 부지로 충분치 않게 되었다. 이에 1955년 신암동(新岩洞) 302-1번지의 땅을 사 수녀회 건물을 새로 지으면서 그 부지 안에 병원 건물도 신설하였다. 새로운 병원은 ‘파티마 의원’이라 이름 붙였으니 이것이 지금까지도 이어지는 파티마 병원의 시작이었다. 1956년 수녀회와 병원 건물이 완공되고, 대구 분원이 대구 본원으로 승격되기에 이르렀다. 초대 원장은 오트마라 암만 수녀였다.

1950년대는 전쟁이 끝난 지 얼마 되지 않았던 때였고, 전쟁으로 파괴되고 무너진 모든 것의 복구와 재건이 시대적 요청이었다. 대부분의 사람들이 마땅한 생활 공간을 확보하는 것조차 어렵던 시기에 해외 지원을 바탕으로 한 천주교의 보건과 의료 활동은 중요한 역할을 감당했다. 성 안토니오 의원도 처음에는 가톨릭 구제회(CRS, Catholic Relief Services) 등에서 지원받은 의약품을 필요한 이들에게 분배하는 역할이 컸다. 인근 대구대학병원에서 근무 중인 스위스인 의사의 지원으로 비정기적이나마 진료가 이루어지기도 하였다.

본원이 설립된 신암동 또한 전쟁 피란민들로 이루어진 열악한 지역이었다. 그 때문에 새로운 보금자리에서도 의료 사업은 필수적이었다. 파티마 의원은 미8군 산하 원조기구인 AFAK(American Forces Assistance to Korea, 미군대한원조)와 독일 주교회의 산하 원조기구인 미세레오르(Misereor), 스위스 부인회 등의 후원으로 2층 건물을 지어서 진료를 시작했다. 시약소의 성격이 강했던 성 안토니오 의원과 달리 상주 의사는 물론 각종 검사실까지 갖춘 본격적인 의료기관이었다. 초대 병원장은 마리아 살루스(Maria Salus) 수녀였으나 한국에 들어와 언어를 익히고 한국 의사 면허를 따기까지 시일이 걸려, 그동안에는 청원 수녀이자 의사였던 이종원 수녀가 현장을 맡았다. 간호사인 이화련(李花蓮) 수녀는 물론이고 나머지 수녀들도 각종 봉사로 병원 일을 거들었다. 살루스 수녀가 1957년 본국으로 귀환하면서 처음으로 외부에서 의사를 초빙하였다.7)

한편 북한에 억류되었다가 본국으로 송환된 수녀들이 1955년부터 다시 남한으로 파견되어 왔다. 끔찍한 고생을 겪고도 한국 땅에 대한 애정과 소명의 정신을 잃지 않고 있었던 것이다. 1956년에는 초창기부터 활동했던 크리소스토마 슈미트 수녀와 겔트루드 링크 수녀가 대구에 도착하였다. 1958년에 재입국한 디오메데스 메펠트(Diomedes Meffert) 수녀는 1930년대 원산 본원 시절부터 한국 의사 면허를 취득하여 의료 활동을 했었는데, 파티마 의원에서는 산부인과 · 피부과 · 이비인후과 영역을 전담하였다.

이상으로 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 초기 설립 과정부터 한국전쟁을 거쳐 대구에 자리 잡고 파티마 의원을 개원하기까지의 과정을 살펴보았다. 지면 여건상 한 번에 전부 다룰 수가 없어 다음번에는 수녀회의 다양한 활동과 의료 사업의 구체적인 양상을 밝히고, 이들이 지역 사회에 어떻게 이바지했는지, 그리고 수녀회의 발전상은 어떠했는지 정리할 예정이다.

………………………………………………………………………………………………

1) 1948년에는 흥남 분원도 설치되었으나 얼마 지나지 않아 북한 정권에 의해 성당과 수녀원을 몰수당하면서 폐쇄되고 말았다.

2) 이 무렵 암브로시아 엥글러(Ambrosia Engler, 王順哲) 원장 수녀의 건강 문제가 악화하였고, 변화하는 상황에 적극적인 대처가 필요해졌으므로 1948년 5월부터는 겔트루드 링크(Gertrud Link, 林仁順) 수녀가 제4대 원장이 되었다.

3) 사베라 노무라(Xavera Nomura, 野村房子) 수녀와 막달레나 무로(Magdalena Muro, 室富美子) 수녀이다.

4) 장 악녜타(이름은 불명) 헌신자(1910~1950)는 전쟁 직전부터 교화소에 갇혀 있다가 전세가 불리해지자 피살당했고, 박빈숙(朴彬淑) 루치아 수녀(1919~1950) 역시 유엔군 진주 직전에 북한 정치부원에게 피살당한 것으로 추정된다.

5) 오윤애(吳允愛) 알퐁사 수녀처럼 다른 수녀들과 함께 움직이지 못하고 고향의 본가 등에 흩어져 있다가 개인적으로 남하하는 경우도 있었다. 특히 김인선(金仁善) 로사 수녀는 천신만고 끝에 1952년 7월에야 대구의 수녀원으로 합류할 수 있었으니 그 고생은 가히 짐작하고도 남을 것이었다.

6) 당시 오트마라 암만 수녀는 1920년대에 한국에 파송되어 의료 사업을 하다가 1935년에 본원으로 귀국해 있던 상황이었다.

7) 최초의 외부 의사는 내과 전문의 김재하로 1957년부터 약 10년간 파티마 의원에서 근무했다.

[교회와 역사, 2024년 2월호, 김가흔(한국교회사연구소 연구원)]

[여자 수도회의 사회복지 활동 · 5] 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 의료 활동과 지역 사회를 위한 노력 (2)

1950년대 한국의 사회복지적 상황과 여자 수도회

서울 분원 설립과 농아인 사업

여자 수도회의 장애인 복지 사업의 기원은 툿찡 포교 베네딕도 수녀회가 원산에서 활동하던 시절까지 거슬러 올라간다. 당시 예비 수녀이던 허애덕(許愛德) 카리타스(Caritas Hopfenzitz) 수녀가 한 농아인 예비 신자를 위해 수화를 배워 세례 교육을 하였다고 한다. 이것을 계기로 지역의 농아인들과 교류하게 되었고, 이들에게 수화로 교리를 가르치면서 농아인 교우가 차츰 늘어났던 것이다.

전쟁이 끝나고 1956년 대구 신암동에 수녀원이 꾸려지고, 이듬해 3월에는 서울 돈암동 본당의 사목 협조를 위해 동선동 분원이 설치되었다. 1955년에 재입국한 카리타스 수녀와 오영길(吳英姞) 이멜다(Imelda) 수녀가 분원에 파송되었는데, 카리타스 수녀가 돈암동 본당에서 활동하던 중 우연히 원산 시절에 알던 조명선(니콜라오) 농아인 교우를 만나게 되면서 카리타스 수녀의 농아 사업이 재개될 수 있었다.

당시 월남 피란민인 데다가 장애까지 있는 이들의 생활은 너무나 열악하고 눈물겨운 것이었다. 카리타스 수녀는 농아인들을 위한 교리반을 운영하면서 동시에 이들의 생활을 돕기 위한 방안을 고심하였다. 1961년에는 이러한 궁리가 결실을 보아 농아 자활원 사업을 시작할 수 있었다. 서독 정부와 미세레오르 도움을 받아 서울 미아동 245번지 일대의 대지를 마련하였고, 미8군으로부터 시멘트와 목재 등 건축 자재를 지원받아 이들이 거주할 수 있는 몇 채의 주택도 짓게 되었다. 이듬해에는 병원 건물도 올렸으며 인근에 농지를 마련하여 농아인들의 생계를 위한 도움도 제공하였다.

자활원에서는 1963년부터 가톨릭 구제회(NCWC-CRS)에서 후원한 잉여 농산물로 국수 공장을 운영하기도 했고, 공장에서 만든 국수로 국수 식당을 운영하기도 하였다. 그렇지만 가톨릭 구제회를 통한 밀가루 원조가 끊기면서 국수 식당은 1969년에 문을 닫고 말았다. 국수 공장을 그만두게 되면서는 인형과 장난감을 만들어서 운영비를 충당하는 등 자립을 위해 다방면으로 노력하였다. 1976년에는 미아동 대지에 자녀들과 농아인 아동을 위한 애화학교(愛話學校)를 건립하였고,2) 자활원은 수유동으로 옮겨 ‘애덕 농아 자활원’으로 이름을 바꾸었다.3)

파티마병원의 증축과 사업 확대

오지리 가톨릭 부인회에서 5만 달러를 기증받아 1959년 가을 신축 건물 착공에 들어갔으며, 수녀와 청원자들을 서독으로 보내 의료 기술을 익히게 하였다. 1961년 12월 드디어 신축병원 건물을 완공했으나, 설비와 의료진 확보에 또 얼마간 시일이 소요되었다. 에델트루트 와이스트(Edeltrud Weist) 수녀를 병원장으로 3명의 의사 수녀와 병리사·약사·간호사를 포함한 총 8명의 수녀가 파티마병원에 근무하였으며, 총 70병상에 8개의 진료과를 둔 종합병원으로 발돋움할 수 있게 되었다.4)

1962년에는 디오메데스 메펠트(Diomedes Meffert, 1909~1998) 수녀가 왜관 베네딕도 수도회의 요청으로 왜관 일대의 나환자 진료소에 정기적으로 진료를 나가기 시작하였다. 그러다 1963년에는 나환자촌이 형성되어 있던 용봉(龍鳳)에 성심의원을 개설하고5 7월에는 아예 용봉 분원으로 파견되기에 이른다. 디오메네스 수녀는 독일에서 의과대학을 졸업하고 원산 수녀원에서 1940년부터 의사로 봉사하다 돌아간 적이 있다. 1958년에 다시 한국으로 파견되어 파티마 병원에서 근무하던 디오메네스 수녀는 용봉 분원 파견 이후로 수녀회의 구라(救癩) 사업을 전담하게 되었다. 용봉 성심의원은 나환자의 조기 발견과 치료, 지역민의 건강관리, 그리고 나환자들을 포함한 극빈자들의 생계와 자립 지원을 위해 노력하였다.

대구 파티마병원에서도 1966년에 피부과가 신설되면서 한센병 이동 진료반을 만들어 상주, 성주, 칠곡, 군위 등의 인근 지역을 두루 다니며 환자를 돌보았다. 이러한 이동 진료반 운영에는 한국 정부 차원의 협조도 있었는데, 1969년부터는 경상북도로 관할이 바뀌면서 병원에서는 총 6개 지역을 전담하게 되었다. 이러한 이동 진료를 통하여 한센병 환자를 조기에 발견하고 적절한 치료를 받을 수 있게 하였으며, 1990년대에는 환자 수의 극적인 감소를 가져올 수 있었다.

한편 수녀회에서는 1966년 상주에 파티마 의원을,6) 1969년에는 마산에 파티마병원을 새롭게 개설하기도 하였는데 이는 당시 마산교구가 신설되면서 부임한 김수환 주교의 요청에 따른 것이었다. 또한 대구 파티마병원도 1969년에 서독 정부의 원조를 얻어 외래 진료소를 준공하는 등 시설을 늘리고 사업의 규모를 키워나갔다.

수녀회의 사회복지 사업 확장

대구 파티마병원은 지역 사회를 선도하는 규모 있는 종합병원으로서 성장해 갔지만, 동시에 지역민들을 위한 봉사의 정신을 항상 잃지 않고 있었다. 무료 진료소를 통한 환자의 수가 늘면서 1964년에는 무료 병동을 신설했다. 1970년 여름에 낙도로 진료 봉사를 다녀온 것을 계기로 무의촌 진료도 시작되었다.

1960년대 한국 정부에 의해 시행되던 가족계획 사업은 인구 억제라는 목적을 가지고 있었기 때문에 한국 천주교에서는 수용할 수 없는 성격의 사업이었다. 이에 대응하기 위하여 1973년도에 가톨릭병원협회 산하에 ‘행복한 가정운동협의회’라는 조직이 만들어졌다. 대구 파티마병원에서도 1974년 보조를 맞추어 가족계획실을 운영하기 시작했는데 초기 담당자는 육아상담실의 이정자 크리스타 수녀였다. 가족계획실에서는 천주교 교리에 어긋나지 않는 피임법인 빌링스(Billings)법을 교육하고 가족계획 상담을 실시하였다.

한편 1977년에 직장 의료보험 제도와 더불어 영세민을 대상으로 한 무료 진료권 제도의 시행에 따라 경제적 사정으로 무료 진료소 이용자가 줄어들었다. 조직 재편이 필요해진 파티마병원에서는 무료 진료소를 대신할 수 있는 사회과를 신설하여 변화하는 사회복지적 수요에 대응하였다. 사회과를 통해 여전히 형편이 어려운 이들에 대한 의료 서비스를 제공했으며, 다미안 진료소 운영을 시작하는 등 한센병 환자 진료에 더욱 집중할 수 있게 되었다.

시대적 여건의 변화와 방향의 전환

제2차 바티칸 공의회는 여자 수도회들이 사회변화에 관심을 가지고 사회적 요청에 귀를 기울이게 하는 강한 동기를 제공하였다. 이에 따라 툿찡 포교 베네딕도 수녀회에서도 더 적극적인 영역에서 사회 참여적 활동을 시작하게 되었다. 산업화가 진행되면서 여성 노동자의 수가 늘어났고, 이들을 위한 복지 활동이 필요하게 되었기 때문이다.

1973년 구미시 송정동에 근로여성복지관을 설립해서 구미공단 여성들의 기능교육 · 교양교육 · 인격교육을 실시하였고, 1977년에는 수원교구의 요청으로 1971년의 광주대단지(廣州大團地) 사건7) 이래로 도시 빈민들의 주거지로 기능하던 성남 지역에도 진출하게 되었다. 1978년에는 상 대원동에 만남의 집을 설립해서 여성 노동자들의 교육 및 상담 센터를 운영했으며 의식교육 프로그램도 진행하였다. 상대원 본당에 파견된 수녀들은 1981년부터 탁아소를 설치해서 여성 노동자들이 안심하고 경제 활동을 할 수 있도록 지원하기도 했다.

1980년대 들어서는 사회복지 제도 운영을 위한 발판이 될 경제적 성장도 어느 정도 이루어졌고, 군사 쿠데타를 통해 새롭게 정권을 잡은 정부로서는 민심 안정을 위해서라도 관련된 제도를 정비할 필요가 있었다. 외원 단체도 1970년대 초에 대부분 활동을 정리하고 본국으로 돌아갔다. 천주교의 대표적 외원 단체이던 가톨릭 구제회의 경우 철수 후 남은 사업은 1975년에 주교회의 산하의 인성회(仁成會, Caritas)로 이관되었다. 이제는 원조에 의존해서 사업을 하기보다는 한국 사회의 발전을 바탕으로 독립된 활동을 할 수 있게 된 것이다. 더 나아가서 한국보다 어려운 처지에 놓인 해외 지역을 대상으로 선교 활동을 비롯한 사회 사목 활동을 수행할 수 있게 되었다.

살펴본 바와 같이 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 활동은 다양하였으나 특히 파티마병원을 중심으로 한 의료 사업에 특화된 모습을 보였다. 수녀회 활동에는 위에서 언급한 것처럼 외원 단체와의 밀접한 연계가 물질적 바탕이 되기도 했지만, 한편으로는 1960년대 제2차 바티칸 공의회로 인해 촉발된 사회 변화에 발맞추어 더불어 살아가자는 방향 전환이 영향을 미치기도 하였다. 앞으로도 툿찡 포교 베네딕도 수녀회는 선교 활동과 의료 사업을 비롯하여 다양한 분야에서 가장 힘없고 어려운 이들의 목소리에 귀 기울이며 그들과 함께 발을 맞추어 나갈 것이다.

………………………………………………………………………………………………

1) 자세한 것은 『교회와 역사』 576호(2023년 5월호)에 실린 「연재를 시작하며」를 참조.

2) 애화학교는 지금도 미아동에 남아서 청각장애 및 지적 장애 학생을 위한 교육 사업을 활발하게 수행하고 있다.

3) 수유동의 새로운 건물은 집합 주택 형태의 3층 건물로 일부는 거주자들의 주거 공간으로, 일부는 사무 공간으로, 일부는 상업 공간으로 사용할 수 있도록 만들었다. 농아인 사업이 중단된 지금은 지역민들을 위한 급식 봉사 공간으로 사용되고 있다.

4) 최종적으로 정부의 종합병원 개설 허가를 받은 것은 1962년 12월이었다고 한다(『대구파티마병원 50년사』, 2006, 129쪽). 한편 비슷한 시기인 1960년에는 부지 내의 수녀원 건물도 신축에 들어갈 수 있었다. 먼저 수녀들의 거처가 마련되었으며, 이후에 성당과 식당과 주방까지 완비되어 1962년 9월 16일 축복식을 거행할 수 있었다.

5) 이때 성심의원의 개설에도 미세레오르와 서독 정부의 도움을 받았다고 한다(이명희, 『대구 포교 성 베네딕도 수녀회—대구수녀원』, 2000, 55쪽).

6) 상주 파티마의원은 의료 사업뿐 아니라 넝마주이 등 형편이 어려운 지역민들을 위한 사회복지적 활동을 충실하게 수행하다가 지역 사회의 요구가 줄어듦에 따라 1977년 폐원하였다.

7) 무허가 판잣집 정리 사업의 하나로 경기도 광주군에 광주대단지(지금의 성남시 수정구와 중원구)를 조성하여 철거민을 집단 이주시킬 계획을 세웠던 서울시의 무계획적이고 졸속적인 행정에 반발하여 1971년 8월 10일 광주대단지 주민 5만여 명이 일으킨 사건으로, 해방 이후 최초의 대규모 도시 빈민 투쟁이었다.

[교회와 역사, 2024년 5월호, 김가흔(한국교회사연구소 연구원)] 0 24 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

한국의 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 역사는 1925년 10월 4일 마틸다 히르쉬(Mathilde Harsch), 크리소스토마 슈미트(Chrysostoma Schmidt), 다니엘라 키르히비클러(Daniela Kirchbichler), 헤르메티스 그로흐(Hermetis Groh) 네 명의 수녀가 독일 툿찡(Tutzing) 모원을 떠나 한국으로 파견된 것으로부터 시작되었다.

한국의 툿찡 포교 베네딕도 수녀회의 역사는 1925년 10월 4일 마틸다 히르쉬(Mathilde Harsch), 크리소스토마 슈미트(Chrysostoma Schmidt), 다니엘라 키르히비클러(Daniela Kirchbichler), 헤르메티스 그로흐(Hermetis Groh) 네 명의 수녀가 독일 툿찡(Tutzing) 모원을 떠나 한국으로 파견된 것으로부터 시작되었다.

한국전쟁 이후 늘어난 피난민과 전재고아, 전쟁 피해자의 급증으로 사회복지적 수요는 늘어났으나, 전쟁으로 폐허가 된 한국 정부가 이들을 전부 감당하기는 불가능한 일이었다. 따라서 1950년대부터 1960년대까지 요구호자를 위한 여러 사업을 위해 외국의 민간 원조 단체(이하 ‘외원 단체’)의 후원에 크게 의존할 수밖에 없었다.1) 해외에 본부를 둔 여자 수도회들은 외원 단체나 종교기관의 지원을 받기에 유리했다. 지난 연재분에서 언급했듯이 대구 파티마병원도 미세레오르(Misereor)와 서독 정부의 도움으로 병원 건물을 세우고, 기자재를 보충했으며 약품을 지원받기도 하였다. 이러한 여건에서 여러 여자 수도회는 정부의 손길이 닿지 않는 전국 각지를 다니면서 도움의 손을 내밀었다. 참여 분야도 기존의 아동과 교육 위주의 사업에서 장애인, 빈민, 여성 등 다양한 분야로 확장되어 당시 한국 사회의 복지 증진에 크게 기여할 수 있었다.

한국전쟁 이후 늘어난 피난민과 전재고아, 전쟁 피해자의 급증으로 사회복지적 수요는 늘어났으나, 전쟁으로 폐허가 된 한국 정부가 이들을 전부 감당하기는 불가능한 일이었다. 따라서 1950년대부터 1960년대까지 요구호자를 위한 여러 사업을 위해 외국의 민간 원조 단체(이하 ‘외원 단체’)의 후원에 크게 의존할 수밖에 없었다.1) 해외에 본부를 둔 여자 수도회들은 외원 단체나 종교기관의 지원을 받기에 유리했다. 지난 연재분에서 언급했듯이 대구 파티마병원도 미세레오르(Misereor)와 서독 정부의 도움으로 병원 건물을 세우고, 기자재를 보충했으며 약품을 지원받기도 하였다. 이러한 여건에서 여러 여자 수도회는 정부의 손길이 닿지 않는 전국 각지를 다니면서 도움의 손을 내밀었다. 참여 분야도 기존의 아동과 교육 위주의 사업에서 장애인, 빈민, 여성 등 다양한 분야로 확장되어 당시 한국 사회의 복지 증진에 크게 기여할 수 있었다.

1959년 오지리 가톨릭 부인회(Katholische Frauenbewegung Österreichs)에서 수녀회를 통하여 대구에 가톨릭병원을 설립·운영하고 싶다는 연락이 왔다. 당시 수녀회는 파티마의원을 운영 중이긴 했지만 의사 한두 명 정도의 작은 규모였기에 갑자기 사업을 확장하는 것에 우려를 표하는 이들도 있었다. 그러나 겔트루트 링크(Gertrud Link, 林仁順) 수녀의 굳은 의지로 병원의 확대 사업을 추진하게 되었다.

1959년 오지리 가톨릭 부인회(Katholische Frauenbewegung Österreichs)에서 수녀회를 통하여 대구에 가톨릭병원을 설립·운영하고 싶다는 연락이 왔다. 당시 수녀회는 파티마의원을 운영 중이긴 했지만 의사 한두 명 정도의 작은 규모였기에 갑자기 사업을 확장하는 것에 우려를 표하는 이들도 있었다. 그러나 겔트루트 링크(Gertrud Link, 林仁順) 수녀의 굳은 의지로 병원의 확대 사업을 추진하게 되었다.

1962년경 대구시에서는 ‘희망원’이라는 무의탁 노인들을 위한 시립 요양원을 짓고 수녀회에 위탁 운영을 요청한 적이 있었다. 당시로서는 인력 부족 등으로 운영할 여력이 되지 않아 거절했지만, 일부 수녀들이 관심을 가지고 의료 봉사와 선교 봉사 활동을 나가기 시작하였다. 1966년에도 대구시에서 낙후된 시설의 증축을 위해 본 수녀회를 통해 해외 원조를 받고자 했다. 당시 파티마병원장으로 있던 에델트루트 수녀가 이를 수용하여 미세레오르에 원조를 요청했고, 자금 지원을 받아 희망원 건물을 새로 지을 수 있었다. 희망원과 수녀회의 인연은 1970년대까지 이어지다가 예수 성심 시녀회에서 희망원 운영을 맡으면서 끊어지게 되었다.

1962년경 대구시에서는 ‘희망원’이라는 무의탁 노인들을 위한 시립 요양원을 짓고 수녀회에 위탁 운영을 요청한 적이 있었다. 당시로서는 인력 부족 등으로 운영할 여력이 되지 않아 거절했지만, 일부 수녀들이 관심을 가지고 의료 봉사와 선교 봉사 활동을 나가기 시작하였다. 1966년에도 대구시에서 낙후된 시설의 증축을 위해 본 수녀회를 통해 해외 원조를 받고자 했다. 당시 파티마병원장으로 있던 에델트루트 수녀가 이를 수용하여 미세레오르에 원조를 요청했고, 자금 지원을 받아 희망원 건물을 새로 지을 수 있었다. 희망원과 수녀회의 인연은 1970년대까지 이어지다가 예수 성심 시녀회에서 희망원 운영을 맡으면서 끊어지게 되었다.