성인ㅣ순교자ㅣ성지

|

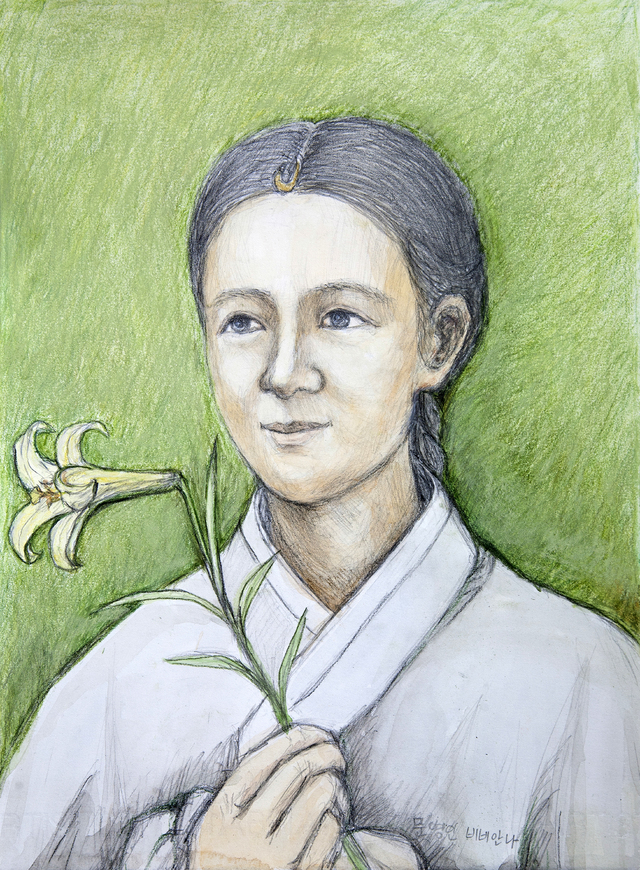

[성인] 함께 보는 우리 성인과 복자들2: 궁녀 - 성 김유리대와 복자 문영인 |

|---|

|

[함께 보는 우리 성인과 복자들] (2) 궁녀 - 성 김유리대와 복자 문영인 오직 신앙 증거하기 위해 안락함 버리고 순교의 길로

조선 시대 궁녀는 정5품에 속하는 상궁부터 그들의 처소에 소속된 하인까지 포함된다. 궁녀 조직은 왕실 생활을 보필하기 위한 거대한 ‘비서실’이었다. 이들은 위계질서가 엄격하고 삶의 공간도 제한돼 궁녀는 신앙을 가지기도, 유지하기도 힘들었다. 각자 다른 이유로 궁녀가 됐지만 신앙을 지키다 결국 궁궐을 떠난 순교자, 성 김유리대(율리에타·1784-1839)와 복자 문영인(비비안나·1775~1801)을 알아본다.

각자 다른 이유로 궁녀가 되다

성 김유리대는 태중 교우로 시골에서 태어나 1801년 신유박해 이전에 부모와 함께 서울로 이사했다. 부모는 성인이 혼인을 하길 원했으나 그는 동정을 지키려는 간절한 마음에 자기 머리털을 가위로 자를 만큼 신심이 깊었다고 전해진다.

신유박해가 끝나고 냉담한 부모와 달리 18세의 성인은 신앙을 유지하며 동정을 끝까지 지키기 위해 제 발로 궁녀가 됐다. 궁녀의 제한된 삶이 오히려 동정의 신념을 지키기엔 좋다고 여긴 것이다. 정확한 직책이 전해지지 않지만, 상궁·나인 등 고위직 궁녀를 보좌했던 것으로 추정된다.

반면 중인 출신의 복자 문영인은 일곱 살 때 조정의 관리에 의해 궁녀로 선발됐다. 복자의 아버지는 궁녀에 선발될 만한 나이가 많은 딸들은 숨겨두고, 아직 어린 복자와 동생들만 집에 데리고 있었다. 그런데도 관리는 그녀의 총명함과 용모를 보고 궁녀로 선발했다.

역시 정확한 직책은 전해지지 않지만, 열다섯 살부터 궁궐에서 복자에게 문서 쓰는 일을 시켰다고 전해진다. 그녀는 성장기를 궁에서 보내다 보니 신앙을 가지진 못했다.

신앙을 지키다 궁을 떠나다

성 김유리대는 동정을 지키기 위해 궁궐에 들어갔지만 궁에는 교우도 없는 데다 궁궐 행사에 스며들어 있는 유교 예절이 천주교 교리에 어긋나기도 해 힘들어했다. 하는 수 없이 배웠던 경문만 열심히 외우는 데 그쳤던 성인는 오랜 고민 끝에 병을 핑계로 10년간 삶의 터전이었던 궁궐을 떠났다.

성인은 궁에서 나와 장사로 돈을 벌며 조그만 집을 사 홀로 살았다. 당시 성인은 힘든 와중에도 기도와 묵상에 전념했으며 성격이 강직하고 말과 행동도 준엄해 교우들은 경외심을 가지고 성인를 조심스럽게 대했다. 사람들은 성인을 “죽는 한이 있어도 결코 악을 향할 여인은 아니다”라고 평가했다.

일곱 살부터 궁녀 생활을 시작한 복자 문영인은 스물한 살이 되던 해 궁녀들과 다과를 마치고 돌아오다 알 수 없는 병으로 쓰러졌다. 이후 치료를 위해 잠시 궁을 떠나게 된 복자는 한 노파로부터 천주교 신앙에 대해 듣게 됐고, 교리를 배우더니 세례성사까지 받았다. 복자가 세례를 받자 그렇게나 앓던 병이 싹 나았다고 전해진다.

병이 완쾌돼 궁궐로 돌아간 뒤에도 몰래 기도하던 복자는 얼마 못 가 천주교인이라는 사실이 발각돼 궁궐에서 쫓겨났다. 그렇게 복자도 신앙을 지키다 궁궐 생활을 마치게 됐다.

복자는 청석동(현 서울 견지동)에 집을 얻어 살며 한양으로 이주해 온 정약종(아우구스티노) 회장에게 집을 빌려주기도 했다. 또 전교로 새 영세자를 만드는가 하면 교우들을 집에 숨겨주는 등 여러모로 교회에 헌신했다.

피하지도, 두려워하지도 않고 교우임을 밝히다

성 김유리대는 1839년 기해박해 때 몸을 숨기지 않고 집에서 포졸들을 기다렸다. 체포된 성인은 포도청에서 모진 고문을 받았지만, 그의 의지는 조금도 꺾이지 않았다. 성녀는 교우들이 숨어있는 곳을 밝히라는 관헌들에게 “만약에 어떤 사람을 고발하면 그 사람에게 사형을 내리실 것이요, 책을 갖다 바치면 태워버리실 것이니 입을 열고 싶지 않습니다. 그러니 나는 죽는 길밖에는 없습니다”라고 말했다고 전해진다.

형조로 넘어간 뒤엔 성인을 배교시키기 위한 관원의 온갖 감언이설도, 혹독한 매질도 소용없었다. 결국 2개월간 옥에서 고통을 감내하다 마침내 서소문 밖 네거리에서 향년 56세로 순교했다.

복자 문영인도 1801년 박해가 일어나자 어머니에게 돌아가 겸허히 순교를 기다렸다. 복자는 들이닥친 포졸들에게 오히려 다과를 대접하고, “내가 천주교인입니다”라고 당당하게 밝혔다.

포도청에서 관원이 “궁에서 교육받은 여인이 국법의 준엄한 형벌 무서운 줄 모르고 사교에 빠졌느냐”며 다그치자, 복자는 그저 “저는 제가 공경하는 하느님을 위해 목숨을 바치기를 진심으로 원합니다”라며 두려워하지 않았다.

복자의 강한 저항에 더 화가 난 관원들이 더욱 혹독하게 고문했다고 전해진다. 배교시키기 위한 온갖 유혹도 소용없었다. 결국 복자도 서소문 밖 네거리에서 참수형으로 향년 26세에 순교했다. 순교 당시 복자의 목에서 흰 피가 솟구쳐 나왔다고 전해진다.

성 김유리대와 복자 문영인은 안락한 궁궐 생활을 오로지 신앙 때문에 포기했다. 각자의 모습대로 교우들에게 모범을 보이던 이들은 자신이 몸담았던 국가의 처형을 받으면서도 신앙을 증거했다는 것에 당당했고 영광스러워했다.

성인과 복자가 순교한 서소문 밖 네거리 순교성지

서소문은 소의문(昭義門)이라고도 불렸으며 남대문과 서대문 사이에 있던 간문(間門)이었다. 서소문 밖 네거리는 아현에서 서소문으로 향하는 길에 있었는데, 당고개·새남터·절두산과 더불어 조선시대 공식 처형지였다. 조선 사법기관이었던 형조·의금부와 가깝고, 유동인구가 많다 보니 한마디로 죄인을 일벌백계(一罰百戒)할 수 있었기 때문이다.

조선 후기 천주교 신자는 성리학적 사회질서를 위협하는 존재로 인식돼 서소문 밖 네거리에서 많은 이들이 순교했다. 이곳에서 순교한 이들 중 44명이 1984년 성인으로, 2014년에는 27명이 복자로 선포됐다.

서소문 밖 네거리는 1914년 일제에 의해 철거되고 1927년엔 수산시장이 개설되면서 형장의 흔적이 사라졌다. 오랜 시간이 흘러 2011년부터 서울대교구의 제안에 따라 시작된 관광자원화 사업으로 2019년 문화 복합 공간으로 서소문성지 역사박물관이 개관했다.

또 2018년 9월에는 서소문 밖 네거리를 포함한 서울 천주교 순례길이 그 특별한 역사성을 인정받아 아시아 최초로 교황청이 승인한 국제 순례지로 거듭났다.

[가톨릭신문, 2024년 5월 19일, 이형준 기자] 0 26 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

- 성녀 김유리대 율리에타

- 성녀 김유리대 율리에타 -

-  -

-