성미술ㅣ교회건축

|

성미술 이야기: 롯과 두 딸 |

|---|

|

[성미술 이야기] 롯과 두 딸

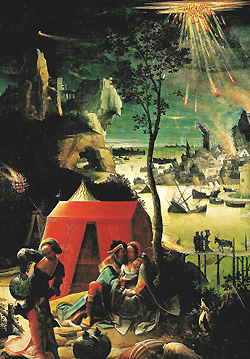

그림의 구성이 더없이 아름답다. 그림 속의 색채가 농익어서 물이 뚝뚝 듣는 것 같다. 차라리 우리가 롯과 두 딸의 사건을 몰랐다면 얼마나 좋았을까? 그랬다면 이 그림은 신비로운 동화의 한 장면처럼 매력적인 풍경화가 되었을 것이다. 발자크는 그의 소설 「목로주점」에서 『햇빛조차 흥건하게 취한 것 같았다』라고 썼지만, 롯의 천막은 일찍이 없었던 부끄러운 장면을 목격하고 붉게 물들었다. 이제 아버지와 딸이 술기운을 빌어서 그 곳에 들 것이다.

고대 비극시인 가운데 맏형으로 꼽히는 소포클레스의 작품 가운데 「안티고네」가 있다. 안티고네는 테베의 왕 외디푸스가 제 어머니 이오카스테와 상관하여 낳은 딸이다. 운명의 저주를 뒤늦게 알아차린 외디푸스가 제 손으로 눈을 찔러서 소경이 되고, 이오카스테 역시 목을 매달아 자결했다는 이야기는 신화에서 귀에 못이 박히도록 나오는 이야기니까 더 설명할 것도 없다.

소포클레스는 비극의 첫 장면을 안티고네가 역적으로 몰린 오라비 폴리네이케스의 시신에 흙을 뿌려서 장례를 치르는 대목부터 시작한다. 역적의 시신에 예의를 갖추어 매장하는 행위가 국법으로 금지되어 있는 상태에서 안티고네의 갈등이 비롯한다. 까마귀 떼의 먹이로 내버려두자니 동기의 핏줄이 아프고, 장사를 지내자니 나랏법을 어길 수밖에 없는 진퇴양난의 상황에서 안티고네는 핏줄의 명령을 따른 것이다.

전통적인 혈연공동체의 가치와 도시국가 아테네에 새롭게 싹트기 시작한 민주정치의 공공가치가 충돌할 때 어디에 우위를 두어야 하나? 하는 것이 비극시인 소포클레스가 이 작품을 통해서 던진 질문이었을 텐데, 이런 갈등은 항상 우리의 마음을 혼란스럽게 한다. 가령 자식이나 배우자가 못된 짓을 했을 때 신고해서 처벌을 받게 해야 할지, 숨기고 감싸주어야 할지가 판단이 잘 서지 않는 것이다.

성서 창세기 15장에 기록된 롯과 두 딸의 이야기도 비슷한 관점에서 읽을 수 있다. 소돔과 고모라가 폐허가 되고 유일한 의인 롯의 가족만 소알 인근의 동굴에 피신한다. 그나마 롯의 아내는 천사 말을 어기고 뒤를 돌아보았다가 소금기둥이 되어버렸다. 롯의 두 딸은 세상에 남자가 하나도 없이 다 사라진 줄 알고 걱정하다가 마침내 아버지와 동침해서 아기를 갖기로 한다. 뭐, 이런 줄거리이다.

롯 가족의 소돔 탈출기는 좀 까다로운 주제이다. 성 아우구스티노와 세비야의 성 이시도로는 롯의 주제를 설명하면서 천사의 도움으로 소돔을 빠져나온 것이 바로 육욕으로부터의 탈출이라고 단정한다. 또 생 빅토르의 위고는 롯의 아내야말로 집착과 탐욕을 못 이겨 제 의지로 죄악의 과거로 돌아가려고 했기 때문에 소금기둥이 되었다고 비난한다. 그러나 단순한 잘잘못으로 상황을 재단하기에는 줄거리의 전개가 너무나 극적이고 또 감안해야할 변수가 많다.

사실 아버지와 잠자리를 함께 하는 것은 도무지 안 될 말이다. 공동체의 윤리에 어긋날뿐더러, 『네 아비의 부끄러운 곳도, 네 어미의 부끄러운 곳도 벗기면 안 된다』고 훗날 율법에 성문화되는 것과 같이 명백히 그릇된 일이기 때문이다(레위기 18,7). 그러나 여기서는 롯의 가족이 속하고 또 알고 있던 사회구성원 전체가 하느님의 분노를 얻어서 흔적 없이 사라지고 말았다는 의외의 전제가 깔린다.

롯과 두 딸은 소알 땅을 나와서 동굴로 들어갔는데, 꽤 시간이 흘렀던 것 같다. 맏이가 둘째에게 이렇게 이른다.

『아버지는 늙어가고, 이 땅에는 우리가 세상의 풍속대로 시집갈 남자가 없구나』

두 딸은 아버지 롯의 씨앗을 받아 종족의 핏줄을 이을지, 아니면 혈족의 맥이 끊기더라도 정절을 지킬지 두 선택 사이에서 고민하며 방황한다. 무엇보다 핏줄을 잇기 위해 핏줄을 더럽혀야 하는 모순적인 상황이 그들을 혼란스럽게 했을 것이다. 더군다나 그들 자신의 몸뿐 아니라 의인 롯의 삶에 오명을 씌우고 그들의 뱃속에서 나올 후손들에게도 수치스러운 출생의 오점을 물려주게 된다. 결국 두 딸은 아버지를 설득하는 대신 포도주를 권하고 무지한 상태에서 씨앗을 받는다.

『그러나 아버지는 딸이 언제 들어왔다가 언제 일어나 나갔는지 통 몰랐다. 이리하여 롯의 두 딸은 아버지의 아이를 가지게 되었다』 (창세기 19,35).

안트베르펜의 마이스터가 그린 「롯과 두 딸」은 소돔과 고모라가 한 눈에 보이는 밤 풍경이다. 타락한 도시를 덮은 푸른 밤하늘을 가르고 붉은 유황불이 폭죽처럼 흘러내린다. 굳이 어두운 밤을 배경장치로 고른 것은 유황불의 시각적 효과를 살리기 위해서였을 것이다. 불은 더러운 것을 태우고 신성하게 하는 의미가 있다. 멀리 불타는 도시를 바라보면서 롯과 두 딸의 가슴에도 불길이 번진다. 대개 북유럽 화가들은 「롯과 두 딸」의 주제를 다루면서 두 딸을 아무 것도 입지 않은 알몸으로 길게 드러눕거나 흥건하게 취한 아버지와 딸이 서로 음란한 눈빛을 나누는 모습을 즐겨 그렸는데, 안트베르펜의 마이스터는 주제를 다루는 손놀림이 퍽 조심스럽다.

롯의 두 딸은 외디푸스의 딸 안티고네가 그랬던 것처럼 공동체의 윤리보다 핏줄의 비극을 운명으로 선택한다. 그리스 신화에서는 외디푸스와 어머니 이오카스테가 똑같이 무지한 상태에서 서로 상관하고 그 죗값을 그들 사이의 딸 안티고네가 치르는데, 창세기에서는 롯이 혼자서 몰랐고 두 딸은 진행과 결말을 뻔히 아는 상태에서 줄거리가 흘러간다는 점이 진행의 심리적 긴박감을 한층 부추긴다.

[가톨릭신문, 2004년 3월 28일, 노성두] 0 1,373 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

- 롯과 두 딸. 안트베르펜의 마이스터, 1520년경, 48×34㎝. 루브르박물관, 파리.

- 롯과 두 딸. 안트베르펜의 마이스터, 1520년경, 48×34㎝. 루브르박물관, 파리.