한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 한국 교회의 인물상: 하느님의 종 홍용호 주교의 사목활동과 근현대 신앙의 증인 시복·시성운동 |

|---|

|

[한국 교회의 인물상 · 131] ‘하느님의 종’ 홍용호 주교의 사목활동과 근현대 신앙의 증인 시복·시성운동

홍용호 신부와 평양 지목구 ‘가톨릭 운동’

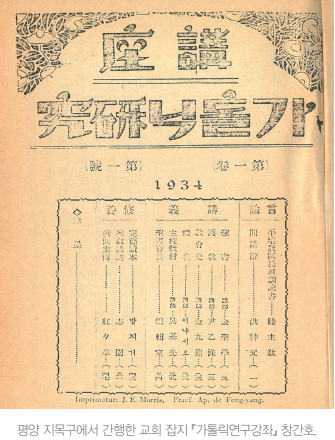

홍용호 신부는 사제 서품을 받자마자, 관후리 본당 보좌신부로 발령받았다. 그는 관후리 본당 보좌를 맡으면서, 1934년 1월부터 평양 지목구에서 간행한 교회 잡지 『가톨릭연구강좌』의2) 책임 편집까지 겸하였다.3) 그는 『가톨릭연구강좌』를 통해 문맹 퇴치의 중요성을 강조하였다. 홍용호 신부는 문서 선교를 활성화하고 문맹퇴치운동을 확산시키기 위해서는 가정공동체에서부터 문맹이 해결되어야 한다고 판단, 모든 신자가 글을 읽고, 또 쓸 줄 알기를 바랐다. 더 나아가 사회 모든 구성원이 문맹퇴치운동을 통해서 마침내 가톨릭 진리를 깨닫게 되기를 희망하였다.4)

1934년에는 당시 평양 지목구장 목(John E. Morris, 睦怡世, 1889~1987) 몬시뇰이 평양 지목구 ‘가톨릭 운동’을5 활성화하기 위해 홍용호를 ‘평양지목구 조선가톨릭운동연맹의장’에 임명하였다. ‘평양지목구 조선가톨릭운동연맹’은 평양 지목구 모든 지방을 망라하는 일치된 가톨릭 운동의 연맹 기관을 조직한다는 것이고, 또 다른 하나는 그것을 바탕으로 성직자들과 평신도들이 일치된 기관 아래에서 가톨릭 운동의 참된 정신을 정확히 깨달아 조직적 통일 운동을 하기로 노력한다는 의미로 조직되었다.6)

평양 대목구장 홍용호 주교의 사목 활동과 피랍

평양 지목구는 1939년 7월 11일 대목구로 승격하였다. 1941년 12월 8일 일제가 메리놀회 선교사들을 추방하기 전까지 신부 43명(메리놀회 35, 한국인 8), 수녀 39명(메리놀수녀회 15, 한국인 24), 전교회장 112명, 신자 26,424명, 예비자 3,170명, 본당 21개에 이를 정도 성장하였다.7) 하지만 태평양전쟁의 발발로 평양 대목구 메리놀회 선교사들은 모두 추방되었으며, 평양 대목구는 서울 대목구장이 관할하게 되었다. 이후 1943년 3월 2일 홍용호 신부가 평양 대목구장에 임명되고, 3월 21일 관후리 본당에서 착좌식이 거행되었다. 그는 사목 표어를 “일어나 가자”(Surgite Eamus, 마태 26,46)로 정하였다. 이듬해에는 4월 17일 주교(Auzia 명의 주교)로 임명되어 6월 29일 평양 산정현(현 평양시 중구역 종로동)의 임시 성당에서 주교 서품식을 하였다.

메리놀회 선교사들이 추방당한 후 평양 대목구는 1944년 통계에 의하면 한국인 주교 1명, 신부 14명, 수녀 31명, 신학생 19명, 평신도 28,400명에 이르렀다. 평양 대목구 관할 본당은 평양시 4개[관후리(館後里), 기림리(基林里), 대신리(大新里), 서포(西浦)], 평안남도 9개[강서(江西), 마산(麻山), 성천(成川), 숙천(肅川), 순천(順川), 영유(永柔), 안주(安州), 중화(中和), 진남포(鎭南浦)] 평안북도 8개[강계(江界), 마전동(麻田洞), 비현(枇峴), 신의주(新義州), 운향시((運餉市), 의주(義州), 중강(中江), 정주(定州)]였다.

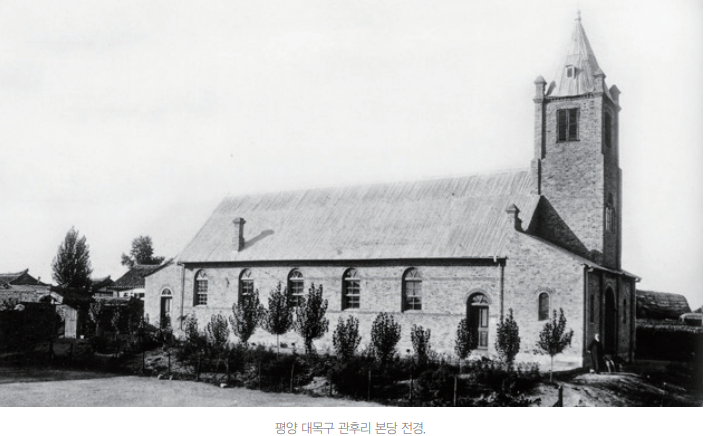

1945년 해방이 되자마자 평양 대목구장 홍용호 주교는 1944년 일제에 징발되어 고사포 진지로 사용되고 있던 관후리 주교좌성당 부지를 되찾는 일을 착수하였다. 홍용호 주교는 부감목 김필현(金必現, 루도비코, 1910~?) 신부를 책임자로 임명하고 당시 평양 대목구 재단 사무를 보고 있던 주교 비서 강창희(야고보, 1912~1945)에게 협조하도록 하였다. 1946년 3월 29일 평양시 인민 위원회 위원장과 재단법인 평양교구 천주교회 유지재단 홍용호 주교 간에 매매 계약서가 조인되어 관후리 주교좌 성당 부지를 되찾는 데 성공하였다. 그리고 4월 1일 일제에 몰수당하였던 관후리 성당 부지 소유권에 필요한 등기가 완료되었다.8)

또한 홍용호 주교는 ‘대성당을 우리의 손으로 세우기로 목표를 세우고’ 평양교구사업 기성회를 조직, 총책임자 김필현 신부, 기성회장 최창우(崔昌禹, 요셉), 상임이사 강유선(姜有善, 요셉)을 임명하였다. 이 기성회는 성당 건립 사업계획을 추진하고 기초 공사를 시작하였고, 전 교구민을 대상으로 성당 건축에 필요한 공사기금 모금 운동을 시행하였다. 공사가 진행되는 동안, 원산 대목구의 보니파시오 사우어(Bonifatius Sauer, 辛上院, 1877~1950) 아빠스가 노 에우세비오(Eusebius Lohmeier, 盧安樂, 1897~1949) 수사를 파견하여 관후리 주교좌 성당 건축을 도와주었다. 1947년 9월 1일 드디어 관후리 주교좌 성당의 기초 공사가 마무리되었고 홍용호 주교는 관후리 주교좌 성당을 ‘평화의 모후이신 성모 마리아’께 봉헌하였다.

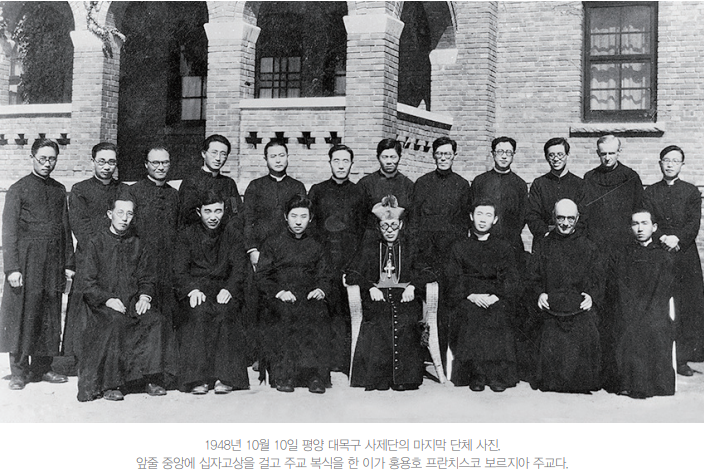

1948년 봄에 홍용호 주교는 ‘교구 성소후원회’를 조직하여 신자들이 교회 활동에 자발적으로 참여할 수 있도록 유도하였다. 그는 이 후원회를 통해 신자들이 성소에 관한 관심뿐만 아니라 신학생들의 양성비를 부담할 수 있도록 추진하였고, 그 결과 덕원 신학교의 30명, 서울 신학교의 3명의 교구 신학생이 후원받을 수 있었다. 또한 후원회의 활동으로 1948년 10월 10일에는 서운석(徐雲錫, 보니파시오, 1922~1949?) 부제와 최항준(崔恒俊, 마티아, 1920~1950?) 부제가 홍용호 주교의 집전으로 사제품에 오를 수 있었다.9)

홍용호 주교는 덕원 수도원과 함흥 대목구의 성직자와 수도자들이 체포되고 성당이 폐쇄되는 사건이 발생하자 즉시 북한당국에 항의문을 전달하였다. 즉 북한 정부는 1948년 12월에 성 베네딕도회의 덕원 수도원 경리담당 신부와 수도사를 체포하고, 1949년 5월에는 원산 대목구의 보니파시오 사우어 아빠스와 수도원장 신부 등 40명을 체포, 투옥하였다. 또한 신학교 교장 등 독일인 신부 8명, 한국인 신부 4명, 수도자 22명을 투옥하였다. 그리고 한국인 수사 26명과 신학생 73명을 내쫓고 수도원과 신학교 등 모든 교회 시설물을 몰수하였다.12) 이에 따라 소유 토지 대부분을 몰수당하고 단지 5헥타르의 정원과 경작 중인 땅만 남았다.13) 한편 홍용호 주교는 1949년 5월 14일 서포에 있는 ‘영원한 도움의 성모 수녀회’14를 방문하던 중 그를 수행하던 두 소년과 함께 연행되어 행방불명되었다. 그후 얼마 지나지 않아 평양인민교화소의 한 직원이 홍용호 주교가 평양인민교화소 특별정치범 감옥에 수감되었다는 사실을 확인해 주었다. 하지만 홍 주교는 1950년 10월 한국군과 유엔 연합군의 평양 탈환 직전 다른 수감자들과 함께 북쪽으로 이송되어 이후 생사를 알 수 없게 되었다.

홍용호 주교가 납치된 후 1949년 12월까지 9명의 신부가 잡혀갔다. 1949년 6월 10일 부감목 김필현 신부, 교구 경리부장 겸 주교 비서 최항준 신부, 대성당 기성회 이사 강유선(姜有善)이 함께 북한 정치보위부원에게 연행된 후, 행방불명되었다. 7월 8일 평북 강계 본당의 석원섭(石元燮, 마르코) 신부가 고열로 앓던 중 연행되어 갔는데 최자백(崔慈伯) 회장이 함께 체포되었다. 12월 7일에는 평양 선교리 본당의 박용옥(朴龍玉, 티모테오) 신부와 관후리 본당 보좌 서운석 신부, 기림리 본당 주임 이재호(李載虎, 알렉시오) 신부가 체포되었다. 관후리 본당과 대신리 본당에 파견되었던 수녀들은 상수구리 분원에 연금되었다. 12월 12일 장두봉(張斗鳳, 안드레아) 신부가 체포되었다. 12월 11일 영유 본당 홍도근(洪道根, 요한 세례자) 신부와 신의주 본당 주임 홍건항(洪建恒, 갈리스토) 신부가 연행되었다.15) 그리고 한국전쟁이 발발하면서 평양 대목구 신부들은 북한당국에 연행되어 죽임을 당하거나 행방불명이 되었다.

‘하느님의 종 홍용호 프란치스코 보르지아 주교와 동료 80위’의 시복을 위한 제언

“하느님의 종 홍용호 프란치스코 보르지아 주교와 동료 80위” 시복 안건 예비 심사는 2022년 6월 7일에 종료되었다. 한국천주교주교회의가 2009년 가을 정기총회에서 한국교회의 근현대 신앙의 증인, 특별히 한국전쟁 전후 순교자들에 대한 시복 추진을 결정한 이후 13년 만이다. 이후 모든 소송 기록 문서(조서)의 사본과 영어 번역본은 2022년 9월 23일 교황청 단계의 심사를 위해 교황청 시성부에 제출되었다.

한국교회의 예비 심사가 종결되었지만, 이들의 시복·시성을 위해 한국교회의 진정한 임무는 오히려 지금부터가 시작이 아닐까 한다. 시복·시성 과정은 많은 시간과 인력이 소요된다. 예를 들어 윤지충(尹持忠, 바오로, 1759~1791) 등 124위 시복 절차를 살펴보면, 2006년 현장 조사가 진행된 이래 8년여 소요되어 2014년이 되어서야 실현되었다. 이들 또한 시복까지 최소 10년 가까운 세월이 소요될 것이다.

앞으로의 과제는 일차적으로 관련 순교자들에 대한 각종 문서 및 구술 자료 수집과 정리작업, 그리고 그들의 신앙과 삶을 드러내는 공신력 있는 결과물을 세상에 내어놓는 일이 될 것이다. 특히 근현대 신앙의 증인들에 대해서 아직도 구술 증언과 자료에 대한 수집의 여지가 많이 남아있다. 앞으로 학술 심포지엄 개최와 자료집연구서의 출판도 차근차근 준비해 나가야 한다. 순례길 조성도 필요한 작업일 것이다.

…………………………………………………………………………………

1) 평양교구순교자사료수집위원회, 『북녘 땅의 순교자들』, 가톨릭출판사, 1999, 19~20쪽.

2) 『가톨릭연구강좌』는 『가톨릭연구』로 발전, 이후 『가톨릭조선』으로 변화를 거쳐 1938년 폐간되었다.

3) 편집 책임자는 홍용호 신부, 편집 고문은 김성학 신부, 편집 실무는 주로 김구정이 담당하였다(김수태, 「1930년대 천주교 평양교구의 문서선교 - 『가톨릭연구』· 『가톨릭조선』을 중심으로」, 『한국민족운동사연구』 47, 2006, 266쪽).

4) 홍용호, 「몬저 문맹(文盲)을 퇴치(退治)하자!」, 『가톨릭연구강좌』 제1권 제2호, 1934, 5~7쪽.

5) 교회 당국의 위임과 지도하에서 행하는 평신도의 조직적 활동. 일반적인 의미에서의 평신도 활동은 교회의 설립과 더불어 시작되었으므로 그 역사가 오래되었다. 그러나 교구장의 위임을 전제로 하여, 조직적으로 이루어진 평신도 활동은 특히 사제의 부족 현상이 두드러진 근대에 시작되었다. 이 ‘가톨릭 운동’이란 말을 평신도 단체에 처음으로 적용한 사람은 교황 비오 10세였으나 평신도의 ‘교계적 사제직 참여’란 명확한 개념에서 평신도 운동을 조직화한 것은 교황 비오 11세의 업적이다(「가톨릭 운동」, 『가톨릭대사전』 1, 181~182쪽).

6) 김수태, 「1930년대 평양교구의 가톨릭 운동」, 『교회사연구』 19, 2002, 217쪽.

7) 「조선천주교회 現勢 약요」, 『경향잡지』 939호(1941. 10. 16.), 190쪽.

8) 관후리 주교좌 성당 환수 작업은 평양교구사편찬위원회 편, 『천주교 평양교구사』, 1981, 180~185쪽 참조.

9) 평양교구사편찬위원회 편, 앞의 책, 207쪽.

10) 김연수, 「북한 가톨릭교회의 역사적 변천 연구」, 북한대학원대학교 박사논문, 2018, 56~66쪽.

11) 최후 통첩은 1. 시 위원장의 요구는 ‘북한 인민 공화국’의 요구인가? 시 위원장 개인의 계획인가? 2. 대성당을 내놓으라는 것은 헌법에 규정된 종교 자유를 침범하는 것이다. 3. 이 성당은 3만 신자들의 소유이다. 주교나 어떤 개인이든 간에 양도할 하등의 권한을 가지지 못하였으니 이 이상 괴롭히기를 중지하라. 4. 강제로 몰수하려면 우리는 소련 정부를 통해서 로마 교황청으로 보고할 것이며 국제적 판결을 요구할 것이다(평양교구사편찬위원회 편, 앞의 책, 202쪽).

12) 한국교회사연구소 편, 『함경도 천주교회사』, 1995, 382~383쪽.

13) 장정란, 「한국 성 베네딕도 수도회 출신 순교자 연구: 시복·시성 대상 인물 분석」, 『교회사연구』 33, 2009, 369쪽.

14) 1932년 6월 27일 목 몬시뇰에 의해 창설된 한국인 수녀회이다. 1940년 6월 27일 11명의 수련자들이 창설 8년 만에 평양 관후리 본당에서 첫 서원을 하였다. 영원한 도움의 성모 수녀회 수녀들은 평야 관후리, 대신리, 서포, 비현, 신의주, 마전동 본당 등에 파견되어 전교활동을 하였다.

15) 평양교구사편찬위원회 편, 앞의 책, 221~236쪽.

[교회와 역사, 2025년 9월호, 이민석 대건안드레아(한국교회사연구소 책임연구원)] 0 5 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

홍용호(洪龍浩, 프란치스코 보르지아, 1906~?)는 1906년 8월 24일, 평안남도 평원군 한천면 감륙리(平安南道 平原郡 漢川面 甘六里) 살구재에서 태어났다. 그는 유년 시절 부친을 여의었으며, 한천공립보통학교(漢川公立普通學校) 5학년에 재학하던 중 모친마저 별세하였다. 그래서 한천면 감칠리(甘七里)에 사는 누나 홍 마리아와 매부인 최남현(다니엘)의 집에서 학창 시절을 보냈다. 1920년 9월 13일 홍용호는 서울 용산 예수성심신학교에 입학하였다.1) 그리고 1932년 5월 22일 서울 종현 본당에서 차부제품을 받았고, 1933년 5월 25일 평양 관후리(館後理) 본당에서 서울 대목구장 라리보(Adrien Larribeau, 元亨根, 1883~1974) 주교의 집전으로 사제 서품을 받았다.

홍용호(洪龍浩, 프란치스코 보르지아, 1906~?)는 1906년 8월 24일, 평안남도 평원군 한천면 감륙리(平安南道 平原郡 漢川面 甘六里) 살구재에서 태어났다. 그는 유년 시절 부친을 여의었으며, 한천공립보통학교(漢川公立普通學校) 5학년에 재학하던 중 모친마저 별세하였다. 그래서 한천면 감칠리(甘七里)에 사는 누나 홍 마리아와 매부인 최남현(다니엘)의 집에서 학창 시절을 보냈다. 1920년 9월 13일 홍용호는 서울 용산 예수성심신학교에 입학하였다.1) 그리고 1932년 5월 22일 서울 종현 본당에서 차부제품을 받았고, 1933년 5월 25일 평양 관후리(館後理) 본당에서 서울 대목구장 라리보(Adrien Larribeau, 元亨根, 1883~1974) 주교의 집전으로 사제 서품을 받았다. 홍용호 신부는 1935년에는 평양에서 개최된 ‘조선 천주교 전래 150주년 기념대회’의 총괄을 맡았다. 이 대회는 한국 천주교회의 과거를 다시 회고해 보는 한편, 앞날의 계획을 새롭게 세울 필요 때문에 추진되었다. 홍용호 신부는 이 대회를 준비하면서, 평신도들이 중심이 되어 대회가 치러질 수 있도록 하였다. 그와 함께 교리대회와 순교자 기념전시회, 순교극 등 다양하게 행사를 진행하였다. 신자들에게 천주교 교리를 이해시키고, 신앙 선조인 순교자들의 영광스러운 신앙을 본받아 그보다 더한 열성과 희생적 노력을 기울여 천주교회를 발전시켜 나가기를 바라는 마음으로 이 대회가 치러졌다.

홍용호 신부는 1935년에는 평양에서 개최된 ‘조선 천주교 전래 150주년 기념대회’의 총괄을 맡았다. 이 대회는 한국 천주교회의 과거를 다시 회고해 보는 한편, 앞날의 계획을 새롭게 세울 필요 때문에 추진되었다. 홍용호 신부는 이 대회를 준비하면서, 평신도들이 중심이 되어 대회가 치러질 수 있도록 하였다. 그와 함께 교리대회와 순교자 기념전시회, 순교극 등 다양하게 행사를 진행하였다. 신자들에게 천주교 교리를 이해시키고, 신앙 선조인 순교자들의 영광스러운 신앙을 본받아 그보다 더한 열성과 희생적 노력을 기울여 천주교회를 발전시켜 나가기를 바라는 마음으로 이 대회가 치러졌다. 그러나 북한 정권이 수립된 이후 1948년 12월에 접어들어 북한당국은 종교박해와 교회 탄압을 본격화하였다. 교회나 수도원 내부에 천주교 신자로 위장한 스파이를 잠입시켜 교회 내의 집회 출석자 명단이나 대화 내용을 조사했을 뿐만 아니라, 정부의 지령에 따라서 갖가지 공작을 폈다. 그리고 교회나 수도원이 폭동을 일으키려고 한다는 증거를 날조하고 철저히 교회를 궤멸하기 위한 구실로 삼았다.10) 그래서 평양 대목구에서 당시 신축 중인 관후리 성당을 평양인민위원회에 양도하라는 명령을 내렸다. 이 명령서를 받은 평양 대목구장 홍용호 주교는 김일성에게 성당을 위원회에 양도하라는 명령은 부당하다는 내용의 최후 통첩을 보냈다.11) 이후 대성당 양도 문제는 보류되었고 건축을 계속할 수 있었다. 하지만 관후리 주교좌 대성당은 준공을 보지 못하고 1949년 12월 10일 공산 정권에 강제 몰수당하였다.

그러나 북한 정권이 수립된 이후 1948년 12월에 접어들어 북한당국은 종교박해와 교회 탄압을 본격화하였다. 교회나 수도원 내부에 천주교 신자로 위장한 스파이를 잠입시켜 교회 내의 집회 출석자 명단이나 대화 내용을 조사했을 뿐만 아니라, 정부의 지령에 따라서 갖가지 공작을 폈다. 그리고 교회나 수도원이 폭동을 일으키려고 한다는 증거를 날조하고 철저히 교회를 궤멸하기 위한 구실로 삼았다.10) 그래서 평양 대목구에서 당시 신축 중인 관후리 성당을 평양인민위원회에 양도하라는 명령을 내렸다. 이 명령서를 받은 평양 대목구장 홍용호 주교는 김일성에게 성당을 위원회에 양도하라는 명령은 부당하다는 내용의 최후 통첩을 보냈다.11) 이후 대성당 양도 문제는 보류되었고 건축을 계속할 수 있었다. 하지만 관후리 주교좌 대성당은 준공을 보지 못하고 1949년 12월 10일 공산 정권에 강제 몰수당하였다.